हैशटैग

#veersenacharyamaharaj

सारस्वसाचार्य की परंपरा मे वीरसेनस्वामीका नाम है। जिनसेन प्रथमने अपने हरिवंशपुराणमें कविचक्रवर्तीके रूपमें वीरसेन आचार्यका स्मरण किया है। यथा-

जितात्म-परलोकस्य कवीनां चक्रवर्तिनः।

वीरसेनगुरोः कीर्तिरकलावभासते॥

जिन्होंने स्वपक्ष और परपक्षके लोगोंको जीत लिया है तथा जो कवियोंके चक्रवर्ती हैं, ऐसे वीरसेनस्वामीकी निर्मल कीर्ति प्रकाशित हो रही है।

आचार्य वीरसेन सिद्धान्तके पारङ्गत विद्वान् तो थे ही, साथ ही गणित, न्याय, ज्यौतिष, व्याकरण आदि विषयोंका भी तलस्पर्शी पाण्डित्य उन्हें प्राप्त था। इनका बुद्धिवैभव अत्यन्त अगाध और पाण्डित्यपूर्ण है। वीरसेनस्वामीके शिष्य जिनसेनने अपने आदिपुराण एवं धवला- प्रशस्तिमें इनकी 'कविवृन्दारक' कहकर स्तुति की है। उन्होंने लिखा है-

श्रीवीरसेन इत्यातभट्टारकपृथुप्रथः।

स नः पुनातु पूतात्मा कविवृन्दारका मुनिः।।

लोकवित्वं कवित्वञ्च स्थितं भट्टारके द्वयम्।

बामिताऽवामिता यस्य वाचा वाचस्पतेरपि।

सिद्धान्तोपनिबन्धानां विधातुर्मद्गुरोश्चिरम्।

मन्मनःसरसि स्थेयान् मुदुपादकुशेशयम्।।

ये अत्यन्त प्रसिद्ध वीरसेन भट्टारक हमें पवित्र करें, जिनकी आत्मा स्वयं पवित्र है, जो कवियों में श्रेष्ठ हैं, वो लोकव्यवहार और काव्यस्वरूपके महान् ज्ञाता हैं तथा जिनकी वाणीके समक्ष औरोंकी तो बात ही क्या, स्वयं सुरगुरु बृहस्पतिकी वाणी भी सीमित-अल्प जान पड़ती है। सिद्धान्त-षटखण्डागम सिद्धान्तग्रन्थके ऊपर उपनिबन्धन-निबन्धात्मक टीका रचनेवाले मेरे गरू वीरसेन भट्टारकके कोमल चरण-कमल सर्वदा मेरे मनरूपी सरोवरमें विश्वमान रहें।

ऊपरके अवतरणसे यह स्पष्ट है कि वीरसेनाचार्य कवि और वाग्मी तो थे ही, साथ ही सिद्धान्तग्रन्थों के टीकाकारके रूपमें भी प्रसिद्ध थे।

वीरसेनने अपनी धवलाटीका-प्रशस्तिमें अपने गुरुका नाम एलाचार्य लिखा है। पर इसी प्रशस्तिकी चौथी गाथामें गुरुका नाम आर्यनन्दि और दादागरुका नाम चन्द्रसेन कहा है। डॉ. हीरालाल जैनका अनुमान है कि एलाचार्य इनके विद्या-गरू और आर्यनन्दि इनके दीक्षा-गुरु थे। इनकी शाखा पञ्चस्तू पान्वय कही गयी है। इस शाखाका सम्बन्ध उत्तर भारतके मथुरा और हस्तिनापुरके साथ रहा है। इसकी एक उपशाखा दक्षिण भारतमें भी जा बसी थी। प्रशस्तिसे वीरसेनाचार्य सिद्धान्त, छन्द, ज्योतिष, व्याकरण और न्याय शास्त्रके वेत्ता तथा भट्टारकपदसे विभूषित सिद्ध होते हैं।

इन्द्रनन्दिके 'श्रुतावतार' से ज्ञात होता है कि बप्पदेवकी टीका लिखे जानेके उपरान्त कितने ही वर्ष पश्चात् सिद्धान्तोंके तत्त्वज्ञ एलाचार्य हुए, ये चित्रकूटमें निवास करते थे। वीरसेनने इनके पास समस्त सिद्धान्त ग्रन्थों का अध्ययन किया। गुरुकी अनुज्ञा प्राप्त कर वाटग्राम (बड़ोदा) में आये और वहाँके आनतेन्द्र द्वारा बनवाये हुए जिनालयमें ठहरे। यहाँ बप्पदेव गुरु द्वारा निर्मित टीका प्राप्त हुई। अनन्तर उन्होंने ७२००० श्लोकप्रमाण समस्त षट्खण्डागमको धवलाटीका लिखी। तत्पश्चात् कषायप्राभृतकी चार विभक्तियोंकी २०,००० श्लोकप्रमाण ही जयधवलाटीका लिखे जानेके उपरान्त उनका स्वर्गवास हो गया और उनके शिष्य जिनसेन द्वितीयने अवशेष जयधवलाटीका ४०,००० श्लोकप्रमाण लिखकर पूरी की।

भट्टारक पदवीको प्राप्त वीरसेनस्वामी साक्षात् केवलीके समान समस्त विद्यायोंके पारगामी थे। उनकी भारती- दिव्यवाणी भारती-भरतचक्रवर्तीकी आज्ञाके समान षट्खण्डमें प्रवर्त्तित थी। अर्थात जिस प्रकार षट्खण्ड पृथ्वीपर भरतचक्रवर्तीको आज्ञाका अबाधगतिसे पालन किया जाता था, उसी प्रकार आचार्य वीरसेनकी वाणीका भी सञ्चार छह खण्डरूप षट्खण्डागम नामके परमागममें सब ही विषयोंमें निर्विवादरूपसे मान्य है। उन्होंने मूल ग्रंथमें आये हुए विषयोंकी बहुत स्पष्ट व्याख्या की है, जिसका खण्डन कोई नहीं कर सकता है। चक्रवर्ती भरतकी आज्ञा जहाँ सम्पत्ति- लक्ष्मीवन्तोंको प्रसन्न करनेवाली थी, वहाँ वीरसेनकी मधुर वाणी समस्त प्राणियोंको प्रमुदित करने वाली थी। भरतकी आज्ञाका सञ्चार यदि उनके द्वारा आक्रान्त समस्त पृथ्वी पर था, तो उनकी वाणीका सञ्चार कुशाग्र बुद्धीके कारण समस्त विषयों में सिद्धान्त, न्याय एवं व्याकरण आदि शास्त्रों में था। उनकी स्वाभाविक प्रज्ञा- अदृष्ट और अश्रूतपदार्थीको अवगत करने रूप योग्यताको देखकर विज्ञजनोंकी सर्वज्ञके विषयमें आशङ्का नष्ट हो गयी थी। यतः जब एक व्यक्ति आगम द्वारा इतना बड़ा ज्ञानी हो सकता है, तो अतीन्द्रियप्रत्यक्षज्ञानधारी सर्वज्ञ समस्त पदार्थाेका ज्ञाता यदि है, तो इसमें कौन-सा आश्चर्य है। बताया है-

यं प्राहुः प्रस्फुरदबोषदीषितिप्रसरोदयः।

श्रुतकेवलिनं प्राज्ञाः प्रजाश्रमणसत्तमम्।।

यस्य नैसगिकी प्रज्ञां दृष्ट्वा सथिंगामिनीम्।

जाता: सर्वज्ञसद्भावे निरारेका मनीषिणः।। -जयधवलाप्रशस्ति, पद्म २२-२१।

आचार्य वीरसेनका स्थिति-काल विवादास्पद नहीं है, क्योंकि उनके शिष्य जिनसेनने उनकी अपूर्ण जयधवलाटीकाको शक संवत् ७५९ की फाल्गुन शुक्ला दशमीको पूर्ण किया है। अतः इस तिथिके पूर्व ही वीरसेनाचार्यका समय होना चाहिए और उनकी धवलाटीकाकी समाप्ति इससे बहुत पहले होनी चाहिए। यह टीका जयतुङ्गदेवके राज्यमें समाप्त हुई थी। राष्ट्रकूट नरेशोंमें जयतुङ्ग उपाधि अनेक राजाओंकी है, पर इनसे प्रथम जयतुङ्ग गोविन्द तृतीय थे, जिनके शिलालेख शक संवत् ७१६-७३५ के मिले हैं। अतएव यह अनुमान लगाना सहज है कि धवलाटीकाकी समाप्ति इन्हीं गोविन्द तृतीयके समयमें हुई है। डॉ. हीरालालजी जैनने अनेक प्रमाणोंके आधारपर धवलाटीकाका समाप्ति-काल शक संवत् ७३८ सिद्ध किया है। आपने लिखा है कि अब जयतुङ्गादेवका राज्य पूर्ण हो चुका था और बोद्दण राय (अमोघ वर्ष) राजगद्दीपर आसीन हो चुका था, उस समय धवलाटीका समाप्त हुई।

अत: आचार्य वीरसेनका समय ई. सन् की ९वीं शताब्दि (ई. सन् ८१६) है।

इनको दो ही रचनाएं उपलब्ध है। इन दोमेंसे एक पूर्ण रचना है और दूसरी अपूर्ण। इन्होंने बहत्तर हजार श्लोकप्रमाण प्राकृत और संस्कृत-मिश्रित भाषामें मणि-प्रवालन्यायसे 'धवला'टीका लिखी है।

दूसरी रचना 'जयधवला टीका है। इस टीकाको केवल बीस हजार श्लोक प्रमाण ही लिख सके थे कि असमयमें उनका स्वर्गवास हो गया। इस तरह वीरसेनस्वामीने बानबे हजार श्लोकप्रमाण रचनाएँ लिखी है। एक व्यक्ति अपने जीवन में इतना अधिक लिख सका, यह आश्चर्यकी वस्तु है। इन टीकाओंसे वीरसेनकी विशेषज्ञताके साथ बहुज्ञता भी प्रकट होती है। सैद्धान्तिक विषयोंकी कितनी सूक्ष्म जानकारी थी, यह देखते ही बनता है।

इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारसे ज्ञात होता है कि बप्पदेवकी टीकाको देखकर वीरसेनाचार्यको धवलाटीका लिखनेकी प्रेरणा प्राप्त हुई। इस टीकाके स्वाध्यायसे वीरसेनने अनुभव किया कि सिद्धान्तके अनेक विषयोंका निर्वचन छूट गया है, तथा अनेक स्थलोंपर विस्तृत सिद्धान्त-स्फोटन सम्बन्धी व्याख्याएँ भी अपेक्षित हैं। अतएव इन्होंने एक नयी विवृति लिखनेकी परम आवश्यकता अनुभव की। फलतः बापदेवकी टीकासे प्रेरणा प्राप्त कर 'धवला' एवं 'जयधवला' नामक टीकाएँ लिखीं।

वीरसेनाचार्य मूलतः सैद्धान्तिक, दार्शनिक और कवि हैं। आचार्य जिनसेनने उन्हें उपनिबन्धनकर्ता कहा है। अतएव इनकी धवला एवं जयधवला टीकाएँ वस्तुत: उपनिबन्धन हैं। उपनिबन्धनमें परम्परानुमोदनके साथ जिस विषयका प्रस्तुतीकरण किया जाता है, उस विषय या वस्तुपर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण-दोष आदिकी दृष्टिसे तर्कपूर्ण विवेचन या समालोचन भी अपेक्षित होता है। इस टीकामें विचार-प्रगल्भता, अनुभव-शीलता एवं विषयकी प्रौढ़ता रहनेके कारण ही इसे उपनिबन्धको संज्ञा दी गयी है। सांस्कृतिक उपकरणोंका अत्यधिक बाहुल्य है। निमित्त, ज्योतिष एवं न्यायशास्त्रकी अगणित सूक्ष्म और विशेष बातें पायी जाती हैं। इसमें दो मान्यताओंका उल्लेख उपलब्ध होता है- (१) दक्षिण प्रतिपत्ति और (२) उत्तर प्रतिपत्ति।

दक्षिण प्रतिपत्तिको आचार्य प्रमाण मानते हैं और उत्तर प्रतिपत्तिको वाम, क्लिष्ट एवं आचार्याननुमोदित। टीकामें उक्त दोनों-प्रतिपत्तियोंका विवेचन करते हुए लिखा है कि तिर्यंञ्च, दो मास और मुहूर्तपृथकत्वके ऊपर सम्यक्त्व और संयमासंयमको तथा मनुष्य गर्भसे लेकर आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्त के ऊपर सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयमको प्राप्तकर सकते हैं । इस उपदेशको आचार्य परम्परागत होनेसे उन्होंने दक्षिण प्रतिपत्ति या ऋजु प्रतिपत्ति बतलाया है। इसके विपरीत तिर्यञ्च तीन पक्ष, तीन दिन और तीन अन्तमुहर्तके ऊपर सम्यक्त्व, संयमासंयमको तथा मनुष्य आठवर्षके ऊपर सम्यक्त्व, संयमासंयमको प्राप्तकर सकते हैं । इस उपदेशको परम्परागत न होनेके कारण उत्तर प्रतिपत्ति या अनृजु कहा गया है।

जयधवलाप्रशस्तिसे अवगत होता है कि वीरसेनकी टीका ही यथार्थ टीका है। शेष तो पद्धति या पंजिका हैं। यथा-

टोका श्रीवीरसेनीया शेषाः पद्धति-पत्रिकाः।

स्पष्ट है कि वीरसेनस्वामीने अपनी इन विशाल टीकाओं में सैद्धान्तिक चर्चाओंका पूर्णतया समावेश किया है। समस्त श्रुतज्ञानकी ऐसी सुन्दर व्याख्या अन्यत्र मिलना सम्भव नहीं। महाकर्मप्रकृतिप्राभृत और कषायप्राभृतसंबधी जो ज्ञान वीरसेनको गुरुषम्परासे उपलब्ध हुआ, उसे इन दोनों टीकाओं में यथावत् निबद्ध किया गया है। आगमकी परिभाषामें ये दोनों टीकाए दष्टिवाद के अंगभूत दोनों प्राभृतोंका प्रतिनिधित्व करती हैं। अतएव इन्हें स्वतन्त्र ग्रंथकी संज्ञा दी जा सकती है। यही कारण है कि आज 'षटखण्डागम’' सिद्धांत धवलसिद्धान्तके नामसे और 'पेज्जदोसपाहुड' जयधवलसिद्धान्तके नामसे ख्यात हैं।

टीकाकी प्रामाणिकताके लिए वीरसेनाचार्य ने समस्त परम्परा के अनुसार ही विवक्षित विषयका प्रतिपादन किया है। यदि उन्हें कहीं किसी आचार्यका अभिप्राय सूत्रविरुद्ध या परम्पराविरुद्ध प्रतीत हुआ है, तो उन्होंने उसे अग्राह्य घोषित किया है। उदाहरणार्थ द्रव्यप्रमाणसूत्र ७ की व्याख्यामें प्रमत्तसंयतोंका प्रमाण ५९, ३९, ८२, ०, ६ बतलाया गया है। इसपर वहाँ शङ्का की गयी है कि सूत्रमें जब उनका प्रमाण कोटिपृथक्त्व ही निर्दिष्ट किया गया है तब उसे एक निश्चित संख्या में कैसे गिनाया गया? इस शंकाके उत्तरमें बताया गया है कि हमने इसे आचार्य परम्परागत जिनोपदेशसे जाना है।

यदि वीरसेनकी कहीं किसा आचार्यका व्याख्यान सूत्रसे विरुद्ध मालूम हुआ है, तो उसे उन्होंने अप्रमाण बताया है। यथा-परिकर्म में राजुके अर्धच्छेदोंकी संख्या और द्वीप-सागरसंख्या जम्बूद्वीपके अर्धच्छेदोंसे एक अधिक निर्दिष्ट की गयी है। इस व्याख्यानको सूविरुद्ध बतलाकर अग्राह्य कहा है।

जहाँ उन्हें आचार्य परम्परागत उपदेश प्राप्त नहीं हुआ, किन्तु गुरुका उपदेश प्राप्त रहा है वहां उन्होंने उसके आधारसे भी विषयका विवेचन किया है।

यदि उन्हें कहींपर उक्त दोनों ही प्रकारका उपदेश नहीं प्राप्त हुआ, तो वहीं उन्होंने युक्तिबलसे सूत्रके अनुकूल विषय-व्यवस्था प्रतिपादित की है। पर इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। यथा-

द्वोपसमुद्रोंकी संख्याक विषयमें आचार्यों में मतभेद रहा है। आचार्य वीरसेन स्वामी ज्योतिषी देवोंकी संख्या लानेके लिए स्वम्भूरमण समुद्रकी 'बाह्यवेदिका' के आगे भी पृथ्वीका अस्तित्व स्वीकार करते हैं. तथा राजुके संख्यात अर्द्धच्छेदोंका पतन भी अनिवार्य मानते हैं। इस प्रकार उनको अर्द्धच्छेदोंके प्रमाणकी परोक्षा-विधि अन्य आचार्यों की उपदेश-परम्पराका अनुसरण नहीं करती है। यह तो केवल 'तिलोयपणत्ती’ के अनुसार ज्योतिषी देवोंके भागहारको उत्पन्न करनेवाले सूत्रके आश्रयसे युक्ति द्वारा कथन किया है। इस सम्बन्धमें अन्य उदाहरण भी दुष्टव्य हैं। यथा, सासादन स्थानगत जीवोंकी संख्या निकालनेमें 'अन्तर्मुहूर्त' शब्दमें अवस्थित 'अन्तर' शब्दको सामीप्य अर्थका वाचक मानकर मुहूर्तसे अधिक कालको भी अन्तर्मुहूर्त स्वीकार करते हुए असंख्यात आवली प्रमाण अवहार कालका कथन किया है। इसी प्रकार आयत्तचतुरस्र लोकका कथन किया है।

आचार्य वीरसेनस्वामीने सूत्रों द्वारा प्राप्त होनेवाले विरोधोंका भी समन्वय करनेकी चेष्टा की है।

आचार्य वीरसेनने सूत्रों में प्राप्त होनेवाले पारस्परिक विरोधोंका समन्वय करते हुए व्याख्यान किया है। छुद्रकबन्धके अन्तर्गत अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारके ७४ वे सूत्रमें सूक्ष्म वनस्पतिकायिकजीवोंसे वनस्पतिकायिक जीवोंका प्रमाण विशेष अधिक कहकर ७५ वे सूत्र में निगोदजीदोंको उन वनस्पत्तिकायिकजीवोसे विशेष अधिक निर्दिष्ट किया है। इसपर शंकाकारने निगोदजीवोंके वनस्पति कायिकजीवोंसे भिन्न न होने के कारण उक्त वनस्पतिकायिकोंके ही अन्तर्गत होनेसे इस ७५ वे सूत्रको निरर्थक बताया है। आचार्य वीरसेनने शंकाकारको शंकाका समाधान करते हुए लिखा है कि वनस्पतिकायिकजीवोंके अल्पबहुत्वका कथन करने के पश्चात् उसके आगे निगोदजीवोंको विशेष अधिक कहनेवाला वह सूत्र यदि न माना जाय, तो सिद्धान्त-विरोध आयगा। केवली और श्रुतकेवलीके न रहनेके कारण उपलब्ध सूत्रोंमें कौन सूत्र आवश्यक है और कौन आवश्यक नहीं, इसका निर्णय सम्भव नहीं है। अतएव सूत्रकी आशातनाके भयसे दोनों ही सूत्रोंकी व्याख्या करना आवश्यक है। हमने तो गौतमस्वामी द्वारा प्रतिपादित अभिप्रायका कथन किया है।

इसी प्रकार भागाभागानुगम अनुयोगद्वारमें भी यही समस्या उपस्थित हुई है। वहाँ सूक्ष्म वनस्पतिकायिकजीवोंके साथ-साथ सूक्ष्म निगोदियाजीवोंका निर्देश भी अलगसे किया गया है। अतएव निम्नलिखित तीनों सूत्रोंका समन्वय नहीं हो पाता है-

सुहमवणफदिकाइ्या सुहुमणीगोदजीवा सव्वजीगाणां केवडियो भागो? सुहमवणप्फदिकाइय-मुहमणिगोदजीवपज्जत्ता सव्वजोवाणां केवडियो भागो?

सुहमवणप्फदिकाइय-सुहुर्माणगोदजीव अपज्जत्ता सव्वजीवाणां केवडियो भागों?

इसका समाधान करते हुए वीरसेनस्वामीने लिखा है- "णिगोदा सव्वे वणप्फदिकाइया चेव, ण अण्णे; एदेण अहिप्पारण काणि वि भागाभागसुत्ताणि ठीदाणि । कुदो? सहमवणादिकाइयभागाभामस्स तिसु वि सुतेसु णिगोदजीव णिद्देसाभावादो। तदो तेहि सुत्तहि एदेसि सुत्ताणं विरोहो होदि ति भणिदे जदि एवं तो उवदेसं लद्ध ण इदं सुत्तं इदं चासुत्तमिदि आगमणिउगा भगंतु, ण च अम्हे एस्थ वोतुं समस्था, अलद्धोबदेसत्तादो।" यहाँ ३४वे सूत्रकी व्याख्यामें शंका उठायी गयी है कि भागाभागसे सम्बद्ध कुछ सूत्र ऐसे हैं, जिनके अभिप्रायसे सब निगोदजीच वनस्पतिकायिक ही सिद्ध होते हैं, उनसे वे भिन्न सिद्ध नहीं होते, क्योंकि उक्त तीनों सूत्रोंमें केवल सूक्ष्मवनस्पतिकायिक जीवोंका ही निर्देश किया गया है, निगोदजीवोंका निर्देश वहां अलगसे नहीं आया है। ऐसी अवस्थामें उन सूत्रोंसे इन सूत्रोंका विरोध होना अनिवार्य है? इस शंकाके उत्तरमें आचार्य वीरसेनने बताया है कि यदि ऐसा है, तो यह सूत्र है और यह सूत्र नहीं है, इसका कथन उपदेश पाकर वे करें, जो आगममे निपुण हैं। हम इस प्रसंगमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसके सम्बन्ध हमें उपदेश प्राप्त नहीं है।

इसी प्रकार वर्गणाखण्डके अन्तर्गत प्रकृतिअनुयोगद्वारके १२०वे, सूत्रमें मनुष्यतिप्रयोग्रानुपुर्वीके भेदोंकी संख्या निर्दिष्ट की गयी है। इस सूत्रके व्याख्यानमें कुछ आचार्योका अभिप्राय तो यह है कि उर्ध्वकपाटछेदनसे निष्पन्न ४५ लाख योजन बाहुल्यरूप तिर्यंक प्रतरोकी श्रेणीके असंख्यातवे भागमात्र अवगाहनाभेदोंसे गणित करने पर प्राप्त राशि प्रमाण मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीक भेद हैं, और दूसरोंका मत यह है कि ४५ लाख योजनोंके राजुप्रत्तरके अर्द्धच्छेद करने पर पल्योपमके असंख्यातवे भागमात्र जो अर्द्धच्छेद प्राप्त होते हैं, उतने प्रमाण मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीक भेद है।

इसपर धवलाकारने कहा है कि उपदेश प्राप्त कर, कौन व्याख्यान सत्य है और कोन असत्य, इसका निर्णय करना चाहिये। ये दोनों ही उपदेश सूत्र सिद्ध हैं। यतः आगे इन दोनों ही उपदेशोंके आश्रयसे पृथक-पृथक अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की गयी है। यथा- "एत्थ उवदेसं लद्धूण एदं चेव बक्खाणं सच्चमण्णं असच्चमिदि णिच्छओ कायव्वो। एदे च दो वि उवएसा सुत्तसिद्धा। कुदो? उवरि दो वि उपदेसे अस्सिदूण अप्पावहुगपरूवाणादो"। इस प्रकार विरोधी सूत्रों का समन्वयकर आगमनमाणका कथन किया है।

वीरसेनस्वामीके वैदुष्यका परिज्ञान इसी बातसे किया जा सकता है कि उन्होंने अपनी इस टीकामें प्राचीन आगमके उपलब्ध साहित्यका पूर्णतया उपयोग किया है। जिन आचार्योके नामका निर्देश ग्रंथोल्लेखपूर्वक किया गया है, वे निम्न प्रकार हैं-

१. गृद्धपिच्छाचार्यका तत्त्वार्थसूत्र,

२. तस्वार्थभाष्य (तत्त्वार्थवार्त्तिक भाष्य),

३. सन्मतिसूत्र,

४. सत्कर्मप्राभृत,

५. पिण्डिया',

६. तिलोयपणत्ति,

७. व्याख्याप्रज्ञप्ती,

८. पंचास्तिकायप्राभृत,

९. जीवसमास,

१०. पूज्यपाद विरचित्त' सारसंग्रह,

११. प्रभाचन्द्र भट्टारक (गरन्थकार),

१२. समन्तभद्रः स्वामी (ग्रन्थकार),

१३. छेदसूत्र,

१४. सत्कर्मप्रकृतिप्राभृत",

१५. मूलतन्त्र,

१६. योनिप्रभृत और

१७ सिद्धिविनिश्चय।

इनके अतिरिक्त 'षट्खण्डागम' के अन्तर्गत विविध अनुयोगद्वार जैसे सन्तसूत्र (पृ.२, पृ ६५७), हांग सूत्र , (पृ.१ पृ.२१०) वेदनाक्षेत्रविधान (पु. ४, पृ. ९४), चूलिकासूत्र (पु. ६, पृ. १२८) और वर्गणासूत्र (पु. १, पृ. २९०) इत्यादि उसी षट्खण्डागमके छठे खण्डस्वरूप महाबन्ध (पु. ७, पृ. १९५) तथा कसायपाहुड (पु. १. पृ. २१७) व उससे सम्बद्ध चूर्णिसूत्र (पु. ६, पृ. १७७), उच्चारणाचार्य (पु. १०, पृ. १४४), निक्षेपाचार्य (पु० १०, पृ० ४५७), महावाचक आर्यनन्दी (पुर. १६, पृ. ५७७), आर्यमंक्षु क्षमाश्रमण (पु. १६, पृ. ५१८) और नागहस्ती (पु. ५, पृ. ३२७) आदिका उल्लेख तो जहां-तहाँ बहुतायतसे हुआ है। इसमें सन्देह नहीं कि आचार्य वीरसेनने 'कसायपाहुड' और उससे सम्बद्ध चूर्णिसूत्रोंका अध्ययन भी सूक्ष्मरूपसे किया है। धवलाटीकामें अनेक स्थलोपर चूर्णिसूत्र और कसायपाहुडके उल्लेख आये हैं। निम्नलिखित ग्रंथोके उद्धरण या नाम भी धवलाटीकामें पाये जाते हैं। १. आचाराङ्गनियुक्ति, २. मुलाचार, ३. प्रवचनसार, ४. सन्मतिसूत्र, ५. पंचास्ति कायप्राभत, ६. दशवैकालिक, ७. भगवती-आराधना, ८. अनुयोगद्वार, ९. चारित्र प्राभृत, १०. स्थानांगसूत्र, ११. शाकटायनन्यास, १२. आचाराङ्गसूत्र, १३. लघीयस्त्रय, १४. आप्तमीमांसा, १५. युक्त्यनुशासन, १६. विशेषावश्यकभाष्य, १७. सर्वार्थ सिद्धि, १८. सौन्दरनन्द, १९. घनंजयनाममाला और अनेकार्थनाममाला, २०. भावप्राभृत, २१. बृहतस्वयम्भूस्तोत्र, २२. नन्दिसूत्र, २३. समवायाम, २४. आवश्यकसूत्र, २५. प्रमाणवार्तिक, २६. सांख्यकारिका और २७ कर्मप्रकृति।

धवलाटीकामें जिन गाथाओंको उद्धत किया गया है उनमेंसे अधिकांश गाथाएँ गोम्मटसारमें उपलब्ध होती हैं। कुछ गाथाएँ 'त्रिलोकसार', 'जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति' और 'वसुनन्दिनावकाचार’ में भी पायी जाती हैं। ये सब ग्रन्थ धवलाटीकाके पश्चात् रचे गये है। अतः यह अनुमान होता है कि इन प्राचीन गाथाओंका स्रोत एक ही रहा है। उस एक ही स्रोतसे वीरसेनाचार्यने गाथाएँ ग्रहण की है और उसी स्रोतसे अन्य ग्रन्थरचयिताओंने भी। अतएव वीरसेनाचार्यका वैदुष्य बहुज्ञके रूपमें स्पष्टतया अवगत होता है।

आचार्य वीरसेन ज्योतिष, गणित, निमित्त आदि विषयों के भी ज्ञाता थे। ज्योतिषको अनेक महत्त्वपूर्ण चर्चाएँ इनकी टीका में आयी हैं। ५ वीं शताब्दीसे लेकर ८ वीं शताब्दी तक ज्योतिषविषयक इतिहास लिखने के लिए इनको यह रचना बड़ी ही उपयोगी है।

ज्योतिषसम्बन्धी चर्चाओंमें नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा संज्ञाओंके नाम आये हैं। रात्रि-मुहूतं और दिन-मुहूर्तों की भी चर्चा की गयी है। वर्ष, अयन और ऋतु सम्बन्धी विचार भी महत्वपूर्ण हैं। निमित्तोंमें व्यंजन और छिन्न निमित्तोंकी चर्चाएँ आयी हैं।

गणितकी दृष्टिसे भी यह ग्रन्थ अपूर्व है। यहाँ हम गणितके कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

इसमें प्रधानरूपसे एकवर्णसमीकरण, अनेकवर्णसमीकरण, करणी, कल्पितराशियां, समानान्तर, गुणोत्तर, व्युत्क्रम, समानान्तर श्रेणियाँ, क्रम, संचय, घातांकों और लघुगणकोंका सिद्धान्त आदि बीजसम्बन्धी प्रक्रियाएँ मिलती हैं। धवलामें अ ३/२ को अके घनका प्रथम वर्गमूल कहा है। अ को अके घनका घन बताया है। अ२ को अके वर्गका धन बतलाया है। अके उत्तरोत्तर वर्ग और घनमूल निम्नप्रकार है:

अ का प्रथम वर्ग अर्थात् (अ२) = अ२

“ द्वितीय वर्ग “ , (अ२)२ = अ४ = अ२ २

“ तृतीय वर्ग “ , (अ२)३ = अ६ = अ२ ३

“ चतुर्थ वर्ग “ (अ२)४ = अ८ = अ२ ४

इसी प्रकार क वर्ग “ “ (अ२)क = अ२ क

इन्हीं सिद्धान्तोंपरसे घाता-सिद्धान्त निम्न प्रकार बनाया है-

१. क/अ + व/अ = क/अ + ब

२. म/अ + अन= म/अ - न

३. (म/अ) न = म/अ न,

इन घातांक-सिद्धान्तोंके उदाहरण धवलाके फुटकर गणित में मिलते हैं।

श्वेणोव्यवहार, अर्द्धच्छेद, व्यास, त्रिज्या, चतुरस्त्र, त्रिकोण एवं अनेक प्रकारके बहुभुज क्षेत्रोंके क्षेत्रफलानयनकी विधि विस्तारपूर्वक वर्णित है! गणितानुयोगकी दृष्टिसे वीरसेनाचार्य का ज्ञान असाधारण था। उन्होंने वर्गांक, घातांक, वर्गवर्गांक, घनांक, ऋण एवं घन करणियोंके गणित विस्तारपूर्वक वर्णित किये हैं। कोण, रेखा, समकोण, अधिकोण, न्यूनकोण, समतल, घनपरिमाण, व्यवच्छेदक, सूचीछेद, वक्ररेखा आदिकी गतिविधियाँ भी वर्णित हैं।

धवला बौर जयधवला टीकाओंकी शैली में निम्नलिखित पाँच गुण समाहित है-

१. प्रसादगुण

२. समाहारशक्ति

३. तर्क या न्यायशैली

४. पाठकशैली

५. सर्जकशैली

१. प्रसादगुण

विषय-विवेचनमें आचार्यने पद और वाक्योंका अर्थ तो स्पष्ट किया ही है, पर साथ ही तत्सम्बन्धी विषयकी उपस्थित कर सूत्रोंका इतना स्पष्टीकरण किया है, जिससे सूत्रके समान्य अर्थके साथ उसके विशेष हृद्यको भी अवगत करनेमें बुद्धिको व्यायाम नहीं करना पड़ता है। शंका-समाधानद्वारा विषय निरूपणमें सरलता, स्वच्छता और आड़म्बरहीनता परिलक्षित होती है। इस टीकाका धवलानाम भी विषय-प्रतिपादनकी स्वच्छताका द्योतक है। यथा-

“एत्ता' एतस्मादित्यर्थः। कस्मात्, प्रमाणात्। कुत एतदवगम्यते? प्रमाणस्य जीवस्थानस्याप्रमाणादवतारविरोधात्। नाजलात्मकहिमवतो निपतञ्जलात्मकगजया व्यभिचारः, अवविनोऽवयस्यात्र वियोगापापस्य विवक्षितत्वात्। नावय विनोऽवयवो भिन्नो, विरोधात्। तदपि प्रमाणं द्विविधं द्रव्यभानप्रमाणभेदात्। द्रव्यप्रमाणात् संख्येयासंख्येवानन्तात्मकद्रव्यजीवस्थानस्यावतारः। भावप्रमाणं पञ्चविधम् - आभीणिबोहियभावपमाणं सुदभावपमाणं मणपज्जवभावपमाणं ओहिभावपमाणं केवलभावपमाणं चेदि।

२. समाहारशक्ति

शंका-समाधान द्वारा विषयका समन्वय और संक्षेपण करते हुए विविध भंयोंका संयोजन करना समाहारशक्तिके अन्तर्गत है।- टीकामें इस गुणके कारण अपने विषयकी पुष्टिके लिए पूर्वाचार्यों द्वारा प्ररूपित गाथाओं और वाक्योंका 'उकञ्च' कहकर ऐसा उपन्यास किया है, जिससे उद्धतांश विषयमें दूध-पानीकी तरह मिश्रित हो गये हैं। आचार्यकी यह समाहाशक्तिका ही परिणाम है, जिससे विस्तृत विवृतिमें विभिन्न विषयोंका समावेश गंगामें समाविष्ट होनेवाली विभिन्न नदियोंके समान एक ही स्थान पर हुआ है और सभी विषय अन्तिम निष्कर्ष के रूपमें एक ही तथ्यको सम्मिलित रूप में अभिव्यनज्जना करते हैं। यथा- "तद्व्यतिरिक्तं द्विविध कर्मनोकर्ममङ्गलभेदात्। तत्र कर्ममङ्गलं दर्शन विशुद्धयादि-षोदशधा-प्रविभक तीर्थंकर-नामकर्म-कारणेर्जीव-प्रदेश -निबद्ध-तीर्थंकर-नामकर्म माङ्गल्य-निबन्धनस्वान्मङ्गलम्। यत्तमोकर्ममङ्गलं तद् द्विविधम्, लोकिक लोकोत्तरमिति। तत्र लौकिक विविधम्, सचित्तचित्तं मिश्रमिति। तत्राचित्तमङ्गलम्-

सिद्धत्थ-पुण्ण कुंभो वंदणमाला य मंगलं छत्तं।

सेदो वण्णो आदंसणो य कण्णा य जच्चस्सो।।

सचित्तमङ्गलम्। मिश्रमङ्गलं सालङ्कारकन्यादिः।"

न्यायकी शैलीमें स्वयं नानाप्रकारके विकल्प उठाकर तटस्थभावसे विषयकी प्रस्तुत करना और विषयके उपस्थापनमें तर्कका आश्रय लेकर निष्कर्ष निकालना आचार्य वीरसेनको अभीष्ट है। लोकिक और सैद्धान्तिक दोनों ही प्रकारके विषयों के प्ररूपणमें उक्त प्रक्रियाको अपनाया गया है। यथा- "स्यादअस्तु वग्रहो निर्णयरूपो वा स्यादनिर्णयरूपो वा? आद्ये अवायान्तर्भावः। चेन्न, तत: पश्चात्संशयोत्पत्तेरभावप्रसंगान्नर्णयस्य विपर्ययानध्यवसाय विरोधात्। अनिर्णयरूपश्चत्, संशविपर्ययानध्यवसायेष्वन्तर्भावादति? न, अवग्रहस्य द्वैविध्यात्। द्विविधोऽवग्रहो विशदाविशदावग्रहभेदेन। तत्र विशदो निर्णयरूपः अनियमेनेहावाय-घारणाप्रत्ययोत्पत्तिनिबन्धनः। यहाँ अवग्रह निर्णयरूप है या अनिर्णयरूप। प्रथम पक्षमें उसका अवायमें अन्तर्भाव होना चाहिये, पर ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि ऐसा माननेपर उसके संशयकी उत्पत्तिके अभावका प्रसंग आयेगा। तथा निर्णयके विपर्यय और अनध्यवसाय रूप होनेका विरोध भी है। अनिर्णयस्वरूप माननेपर अवग्रह प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होनेपर उसका संशय, विपयर्य और अनध्यवसायमें अन्तर्भाव होगा? उक्त शहा ठीक नहीं है, क्योंकि अवग्रह दो प्रकारका है विशदावग्रह और अविशदावग्रह। इस प्रकार तर्कपूर्वक विषयका प्रस्तुतीकरण किया गया है।

४. पाठकशैली

जिस प्रकार कोई पाठक- शिक्षक अपने छात्रको विषय समझाते समय ज्ञानकी विभिन्न दिशाओंसे तथ्योंका चयन कर उदाहरणों और दष्टान्तों द्वारा विषयबोध कराता है तथा अपने अभिमतकी पुष्टिके लिए प्रामाणिक व्यक्तियों के मतोंको उद्धरणके रूपमें उपस्थित करता है। ठीक इसी प्रकारकी धवलाटीकाकी शैली है। कठीन शब्दों और वाक्यों के निर्वचन एक कुशल प्राध्यापककी शैलीमें निबद्ध किये गये हैं।

५. सर्जकशैली

'धवलाटीका' टीका होनेपर भी, एक स्वतन्त्र ग्रंथ है। आचार्य वीरसेनन् इस टीकाको टीका या भाष्य के रूप में ही ग्रथीत नहीं किया है, बल्कि एक स्वतन्त्र ग्रन्थके रुपमें विषयको उपस्थित किया है। स्वतन्त्रग्रन्थकर्ता और भाष्यप्रणेतामें मूल अन्तर यह होता है कि स्वतन्त्रग्रन्थरचयिता विषयकी अभिव्यन्जना अपने क्रमसे निश्चित शैलीमें प्रस्तुत करता है, साथ ही मौलिक तथ्योंकी स्थापना भी करता चलता है। विषयप्ररूपणके लिए उसके समक्ष किसी भी तरहका अवरोध या अन्य कोई बन्धन नहीं रहता है। भाष्य या विवृत्तिकारके समक्ष मूल-ग्रंथकार द्वारा निरूपित विषयोंकी सीमा एवं उनके प्रतिपादनके मार्गमें विभिन्न प्रकारके अवरोध उपस्थित रहते हैं। अतः टीकाकार में परवशानुवतित्व पाया जाता है। विवृत्ति-लेखक स्वतन्त्र मतकी स्थापनाके लिए भीतरसे बेचैन रहता है, पर उसको सीमा उसे आगे बढ़ने से रोकती है। आचार्य वीरसेनमें परवशानुवर्तित्त्व रहनेपर भी स्वतन्त्र रूपसे कर्म-सिद्धान्त एवं विभिन्न दार्शनिक मान्यताओंके निरूपणको पूर्ण क्षमता है। यही कारण है कि उन्होंने कतिपय तथ्य बहुत मौलिक और नूतमरूपमें अभिव्यक्त किये हैं। अतएव वीरसेनस्वामीकी शैलीमें सर्जनात्मक प्रतिभाका पूर्ण समावेश पाया जाता है।

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि धवलाटीकाका मूल्य किसी भी स्वतन्त्र ग्रंथसे कम नहीं है। इसमें ग्रहीतग्राही ज्ञानको प्रमाण माना गया है। आचार्य वीरसेनकी दृष्टि में प्रमाणताका कारण संशय, विपर्यय और अनध्यवसायका न उत्पन्न होना है। जिस ज्ञान में तीनों अज्ञानोंकी निवृत्ति रहती है, वह ज्ञान प्रमाण होता है। इसी प्रकार अवग्रह, ईहा आदि ज्ञानोंके निर्वचन भी नवीन रूपमें प्रस्तुत किये गये हैं। उपयोगके स्वरूप-विवेचनमें सामान्यपदसे आत्मा का ग्रहण कर दर्शनोपयोगका स्वरूप आभ्यन्तरप्रवृत्ति और ज्ञानोपयोगका स्वरूप बाह्यप्रवृत्ति बतलाया है। संक्षेपमें इस टीकाका मूल्य निम्नलिखित सूत्रों में अभिव्यक्त किया जा सकता है-

१. पूर्वाचार्योंको मान्यताओंका पुष्टीकरण।

२. पारिभाषिक शब्दोंके व्युत्पत्तिमूलक निर्वचनोंका विवेचन।

३. नवीन दार्शनिक मान्यताओंका सयुक्तिक प्रतिपादन।

४. मणि-प्रवालन्यायद्वारा मिश्रित भाषाका प्रयोग कर अपने युग तकको भाषामूलक प्रवृत्तियोंका निरूपण।

५. पाठकशैलीद्वारा विषयोंका विशदीकरण।

६. संख्याओं, सूत्रों एवं मणितविषयक मान्यताओंका विवेचन।

७. भंग और विकल्प जालका विस्तार कर विषयका वितत भिन्नकी प्रक्रिया द्वारा उत्थापन।

८. मूलसूत्रोंमें प्रयुक्त प्रत्येक पदका पर्याप्त विस्तार और सन्द का विशदीकरण।

९. प्रश्नोत्तरों द्वारा विषयका स्फुटीकरण।

१०.शंकाओं और समाधानोंके सन्दर्भमें पाठान्तरोंका संकेतीकरण।

११. पूर्वाचायोंके सन्दर्भीको उद्धत कर ऐतिहासिक तथ्योंका प्रतिपादन।

१२. स्वकथनके पुष्टीकरणके हेतु अन्य आचार्योंके वाक्यों या मान्यताओंका प्रस्तुतीकरण।

१३. विरोधी विषयोंमें गुरु-परम्पराका अनुसरण कर निर्णयका प्रतिपादन।

१४. श्रुतबहुभागकी विस्मृतिके गर्भसे निकालकर स्वतन्त्र एवं सर्जनात्मक शक्तिमें निबद्धीकरण।

१५. सूत्रकारके वंशानुवर्तित्व रहनेपर भी स्वतन्त्ररूपसे कम-सिद्धान्त एवं दार्शनिक सिद्धान्तोंका निरूपण।

वीरसेनाचार्य ने अकेले वह कार्य किया है, जो कार्य महाभारत के रचयिताने किया है। महाभारतका प्रमाण एक लक्ष श्लोक है और यह टीका भी लगभग इतनी ही बड़ी है। अतएव 'यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तद्वचिद' उक्ति यहाँ भी चरितार्थ है।

सारस्वसाचार्योंने धर्म-दर्शन, आचार-शास्त्र, न्याय-शास्त्र, काव्य एवं पुराण प्रभृति विषयक ग्रन्थों की रचना करने के साथ-साथ अनेक महत्त्वपूर्ण मान्य ग्रन्थों को टोकाएं, भाष्य एवं वृत्तियों मो रची हैं। इन आचार्योंने मौलिक ग्रन्य प्रणयनके साथ आगमको वशतिता और नई मौलिकताको जन्म देनेकी भीतरी बेचेनीसे प्रेरित हो ऐसे टीका-ग्रन्थों का सृजन किया है, जिन्हें मौलिकताको श्रेणी में परिगणित किया जाना स्वाभाविक है। जहाँ श्रुतधराचार्योने दृष्टिप्रबाद सम्बन्धी रचनाएं लिखकर कर्मसिद्धान्तको लिपिबद्ध किया है, वहाँ सारस्वता याोंने अपनी अप्रतिम प्रतिभा द्वारा बिभिन्न विषयक वाङ्मयकी रचना की है। अतएव यह मानना अनुचित्त नहीं है कि सारस्वताचार्यों द्वारा रचित वाङ्मयकी पृष्ठभूमि अधिक विस्तृत और विशाल है।

सारस्वताचार्यो में कई प्रमुख विशेषताएं समाविष्ट हैं। यहाँ उनकी समस्त विशेषताओंका निरूपण तो सम्भव नहीं, पर कतिपय प्रमुख विशेषताओंका निर्देश किया जायेगा-

१. आगमक्के मान्य सिद्धान्तोंको प्रतिष्ठाके हेतु तविषयक ग्रन्थोंका प्रणयन।

२. श्रुतधराचार्यों द्वारा संकेतित कर्म-सिद्धान्त, आचार-सिद्धान्त एवं दर्शन विषयक स्वसन्त्र अन्योंका निर्माण।

३ लोकोपयोगी पुराण, काव्य, व्याकरण, ज्योतिष प्रभृति विषयोंसे सम्बद्ध पन्योंका प्रणयन और परम्परासे प्रात सिद्धान्तोंका पल्लवन।

४. युगानुसारी विशिष्ट प्रवृत्तियोंका समावेश करनेके हेतु स्वतन्त्र एवं मौलिक ग्रन्योंका निर्माण ।

५. महनीय और सूत्ररूपमें निबद्ध रचनाओंपर भाष्य एव विवृतियोंका लखन ।

६. संस्कृतकी प्रबन्धकाव्य-परम्पराका अवलम्बन लेकर पौराणिक चरिस और बाख्यानोंका प्रथन एवं जैन पौराणिक विश्वास, ऐतिह्य वंशानुक्रम, सम सामायिक घटनाएं एवं प्राचीन लोककथाओंके साथ ऋतु-परिवर्तन, सृष्टि व्यवस्था, आत्माका आवागमन, स्वर्ग-नरक, प्रमुख तथ्यों एवं सिद्धान्तोका संयोजन।

७. अन्य दार्शनिकों एवं ताकिकोंकी समकक्षता प्रदर्शित करने तथा विभिन्न एकान्तवादोंकी समीक्षाके हेतु स्यावादको प्रतिष्ठा करनेवालो रचनाओंका सृजन।

सारस्वताचार्यों में सर्वप्रमुख स्वामीसमन्तभद्र हैं। इनकी समकक्षता श्रुत घराचार्यों से की जा सकती है। विभिन्न विषयक ग्रन्थ-रचनामें थे अद्वितीय हैं।

सारस्वसाचार्य की परंपरा मे वीरसेनस्वामीका नाम है। जिनसेन प्रथमने अपने हरिवंशपुराणमें कविचक्रवर्तीके रूपमें वीरसेन आचार्यका स्मरण किया है। यथा-

जितात्म-परलोकस्य कवीनां चक्रवर्तिनः।

वीरसेनगुरोः कीर्तिरकलावभासते॥

जिन्होंने स्वपक्ष और परपक्षके लोगोंको जीत लिया है तथा जो कवियोंके चक्रवर्ती हैं, ऐसे वीरसेनस्वामीकी निर्मल कीर्ति प्रकाशित हो रही है।

आचार्य वीरसेन सिद्धान्तके पारङ्गत विद्वान् तो थे ही, साथ ही गणित, न्याय, ज्यौतिष, व्याकरण आदि विषयोंका भी तलस्पर्शी पाण्डित्य उन्हें प्राप्त था। इनका बुद्धिवैभव अत्यन्त अगाध और पाण्डित्यपूर्ण है। वीरसेनस्वामीके शिष्य जिनसेनने अपने आदिपुराण एवं धवला- प्रशस्तिमें इनकी 'कविवृन्दारक' कहकर स्तुति की है। उन्होंने लिखा है-

श्रीवीरसेन इत्यातभट्टारकपृथुप्रथः।

स नः पुनातु पूतात्मा कविवृन्दारका मुनिः।।

लोकवित्वं कवित्वञ्च स्थितं भट्टारके द्वयम्।

बामिताऽवामिता यस्य वाचा वाचस्पतेरपि।

सिद्धान्तोपनिबन्धानां विधातुर्मद्गुरोश्चिरम्।

मन्मनःसरसि स्थेयान् मुदुपादकुशेशयम्।।

ये अत्यन्त प्रसिद्ध वीरसेन भट्टारक हमें पवित्र करें, जिनकी आत्मा स्वयं पवित्र है, जो कवियों में श्रेष्ठ हैं, वो लोकव्यवहार और काव्यस्वरूपके महान् ज्ञाता हैं तथा जिनकी वाणीके समक्ष औरोंकी तो बात ही क्या, स्वयं सुरगुरु बृहस्पतिकी वाणी भी सीमित-अल्प जान पड़ती है। सिद्धान्त-षटखण्डागम सिद्धान्तग्रन्थके ऊपर उपनिबन्धन-निबन्धात्मक टीका रचनेवाले मेरे गरू वीरसेन भट्टारकके कोमल चरण-कमल सर्वदा मेरे मनरूपी सरोवरमें विश्वमान रहें।

ऊपरके अवतरणसे यह स्पष्ट है कि वीरसेनाचार्य कवि और वाग्मी तो थे ही, साथ ही सिद्धान्तग्रन्थों के टीकाकारके रूपमें भी प्रसिद्ध थे।

वीरसेनने अपनी धवलाटीका-प्रशस्तिमें अपने गुरुका नाम एलाचार्य लिखा है। पर इसी प्रशस्तिकी चौथी गाथामें गुरुका नाम आर्यनन्दि और दादागरुका नाम चन्द्रसेन कहा है। डॉ. हीरालाल जैनका अनुमान है कि एलाचार्य इनके विद्या-गरू और आर्यनन्दि इनके दीक्षा-गुरु थे। इनकी शाखा पञ्चस्तू पान्वय कही गयी है। इस शाखाका सम्बन्ध उत्तर भारतके मथुरा और हस्तिनापुरके साथ रहा है। इसकी एक उपशाखा दक्षिण भारतमें भी जा बसी थी। प्रशस्तिसे वीरसेनाचार्य सिद्धान्त, छन्द, ज्योतिष, व्याकरण और न्याय शास्त्रके वेत्ता तथा भट्टारकपदसे विभूषित सिद्ध होते हैं।

इन्द्रनन्दिके 'श्रुतावतार' से ज्ञात होता है कि बप्पदेवकी टीका लिखे जानेके उपरान्त कितने ही वर्ष पश्चात् सिद्धान्तोंके तत्त्वज्ञ एलाचार्य हुए, ये चित्रकूटमें निवास करते थे। वीरसेनने इनके पास समस्त सिद्धान्त ग्रन्थों का अध्ययन किया। गुरुकी अनुज्ञा प्राप्त कर वाटग्राम (बड़ोदा) में आये और वहाँके आनतेन्द्र द्वारा बनवाये हुए जिनालयमें ठहरे। यहाँ बप्पदेव गुरु द्वारा निर्मित टीका प्राप्त हुई। अनन्तर उन्होंने ७२००० श्लोकप्रमाण समस्त षट्खण्डागमको धवलाटीका लिखी। तत्पश्चात् कषायप्राभृतकी चार विभक्तियोंकी २०,००० श्लोकप्रमाण ही जयधवलाटीका लिखे जानेके उपरान्त उनका स्वर्गवास हो गया और उनके शिष्य जिनसेन द्वितीयने अवशेष जयधवलाटीका ४०,००० श्लोकप्रमाण लिखकर पूरी की।

भट्टारक पदवीको प्राप्त वीरसेनस्वामी साक्षात् केवलीके समान समस्त विद्यायोंके पारगामी थे। उनकी भारती- दिव्यवाणी भारती-भरतचक्रवर्तीकी आज्ञाके समान षट्खण्डमें प्रवर्त्तित थी। अर्थात जिस प्रकार षट्खण्ड पृथ्वीपर भरतचक्रवर्तीको आज्ञाका अबाधगतिसे पालन किया जाता था, उसी प्रकार आचार्य वीरसेनकी वाणीका भी सञ्चार छह खण्डरूप षट्खण्डागम नामके परमागममें सब ही विषयोंमें निर्विवादरूपसे मान्य है। उन्होंने मूल ग्रंथमें आये हुए विषयोंकी बहुत स्पष्ट व्याख्या की है, जिसका खण्डन कोई नहीं कर सकता है। चक्रवर्ती भरतकी आज्ञा जहाँ सम्पत्ति- लक्ष्मीवन्तोंको प्रसन्न करनेवाली थी, वहाँ वीरसेनकी मधुर वाणी समस्त प्राणियोंको प्रमुदित करने वाली थी। भरतकी आज्ञाका सञ्चार यदि उनके द्वारा आक्रान्त समस्त पृथ्वी पर था, तो उनकी वाणीका सञ्चार कुशाग्र बुद्धीके कारण समस्त विषयों में सिद्धान्त, न्याय एवं व्याकरण आदि शास्त्रों में था। उनकी स्वाभाविक प्रज्ञा- अदृष्ट और अश्रूतपदार्थीको अवगत करने रूप योग्यताको देखकर विज्ञजनोंकी सर्वज्ञके विषयमें आशङ्का नष्ट हो गयी थी। यतः जब एक व्यक्ति आगम द्वारा इतना बड़ा ज्ञानी हो सकता है, तो अतीन्द्रियप्रत्यक्षज्ञानधारी सर्वज्ञ समस्त पदार्थाेका ज्ञाता यदि है, तो इसमें कौन-सा आश्चर्य है। बताया है-

यं प्राहुः प्रस्फुरदबोषदीषितिप्रसरोदयः।

श्रुतकेवलिनं प्राज्ञाः प्रजाश्रमणसत्तमम्।।

यस्य नैसगिकी प्रज्ञां दृष्ट्वा सथिंगामिनीम्।

जाता: सर्वज्ञसद्भावे निरारेका मनीषिणः।। -जयधवलाप्रशस्ति, पद्म २२-२१।

आचार्य वीरसेनका स्थिति-काल विवादास्पद नहीं है, क्योंकि उनके शिष्य जिनसेनने उनकी अपूर्ण जयधवलाटीकाको शक संवत् ७५९ की फाल्गुन शुक्ला दशमीको पूर्ण किया है। अतः इस तिथिके पूर्व ही वीरसेनाचार्यका समय होना चाहिए और उनकी धवलाटीकाकी समाप्ति इससे बहुत पहले होनी चाहिए। यह टीका जयतुङ्गदेवके राज्यमें समाप्त हुई थी। राष्ट्रकूट नरेशोंमें जयतुङ्ग उपाधि अनेक राजाओंकी है, पर इनसे प्रथम जयतुङ्ग गोविन्द तृतीय थे, जिनके शिलालेख शक संवत् ७१६-७३५ के मिले हैं। अतएव यह अनुमान लगाना सहज है कि धवलाटीकाकी समाप्ति इन्हीं गोविन्द तृतीयके समयमें हुई है। डॉ. हीरालालजी जैनने अनेक प्रमाणोंके आधारपर धवलाटीकाका समाप्ति-काल शक संवत् ७३८ सिद्ध किया है। आपने लिखा है कि अब जयतुङ्गादेवका राज्य पूर्ण हो चुका था और बोद्दण राय (अमोघ वर्ष) राजगद्दीपर आसीन हो चुका था, उस समय धवलाटीका समाप्त हुई।

अत: आचार्य वीरसेनका समय ई. सन् की ९वीं शताब्दि (ई. सन् ८१६) है।

इनको दो ही रचनाएं उपलब्ध है। इन दोमेंसे एक पूर्ण रचना है और दूसरी अपूर्ण। इन्होंने बहत्तर हजार श्लोकप्रमाण प्राकृत और संस्कृत-मिश्रित भाषामें मणि-प्रवालन्यायसे 'धवला'टीका लिखी है।

दूसरी रचना 'जयधवला टीका है। इस टीकाको केवल बीस हजार श्लोक प्रमाण ही लिख सके थे कि असमयमें उनका स्वर्गवास हो गया। इस तरह वीरसेनस्वामीने बानबे हजार श्लोकप्रमाण रचनाएँ लिखी है। एक व्यक्ति अपने जीवन में इतना अधिक लिख सका, यह आश्चर्यकी वस्तु है। इन टीकाओंसे वीरसेनकी विशेषज्ञताके साथ बहुज्ञता भी प्रकट होती है। सैद्धान्तिक विषयोंकी कितनी सूक्ष्म जानकारी थी, यह देखते ही बनता है।

इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारसे ज्ञात होता है कि बप्पदेवकी टीकाको देखकर वीरसेनाचार्यको धवलाटीका लिखनेकी प्रेरणा प्राप्त हुई। इस टीकाके स्वाध्यायसे वीरसेनने अनुभव किया कि सिद्धान्तके अनेक विषयोंका निर्वचन छूट गया है, तथा अनेक स्थलोंपर विस्तृत सिद्धान्त-स्फोटन सम्बन्धी व्याख्याएँ भी अपेक्षित हैं। अतएव इन्होंने एक नयी विवृति लिखनेकी परम आवश्यकता अनुभव की। फलतः बापदेवकी टीकासे प्रेरणा प्राप्त कर 'धवला' एवं 'जयधवला' नामक टीकाएँ लिखीं।

वीरसेनाचार्य मूलतः सैद्धान्तिक, दार्शनिक और कवि हैं। आचार्य जिनसेनने उन्हें उपनिबन्धनकर्ता कहा है। अतएव इनकी धवला एवं जयधवला टीकाएँ वस्तुत: उपनिबन्धन हैं। उपनिबन्धनमें परम्परानुमोदनके साथ जिस विषयका प्रस्तुतीकरण किया जाता है, उस विषय या वस्तुपर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण-दोष आदिकी दृष्टिसे तर्कपूर्ण विवेचन या समालोचन भी अपेक्षित होता है। इस टीकामें विचार-प्रगल्भता, अनुभव-शीलता एवं विषयकी प्रौढ़ता रहनेके कारण ही इसे उपनिबन्धको संज्ञा दी गयी है। सांस्कृतिक उपकरणोंका अत्यधिक बाहुल्य है। निमित्त, ज्योतिष एवं न्यायशास्त्रकी अगणित सूक्ष्म और विशेष बातें पायी जाती हैं। इसमें दो मान्यताओंका उल्लेख उपलब्ध होता है- (१) दक्षिण प्रतिपत्ति और (२) उत्तर प्रतिपत्ति।

दक्षिण प्रतिपत्तिको आचार्य प्रमाण मानते हैं और उत्तर प्रतिपत्तिको वाम, क्लिष्ट एवं आचार्याननुमोदित। टीकामें उक्त दोनों-प्रतिपत्तियोंका विवेचन करते हुए लिखा है कि तिर्यंञ्च, दो मास और मुहूर्तपृथकत्वके ऊपर सम्यक्त्व और संयमासंयमको तथा मनुष्य गर्भसे लेकर आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्त के ऊपर सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयमको प्राप्तकर सकते हैं । इस उपदेशको आचार्य परम्परागत होनेसे उन्होंने दक्षिण प्रतिपत्ति या ऋजु प्रतिपत्ति बतलाया है। इसके विपरीत तिर्यञ्च तीन पक्ष, तीन दिन और तीन अन्तमुहर्तके ऊपर सम्यक्त्व, संयमासंयमको तथा मनुष्य आठवर्षके ऊपर सम्यक्त्व, संयमासंयमको प्राप्तकर सकते हैं । इस उपदेशको परम्परागत न होनेके कारण उत्तर प्रतिपत्ति या अनृजु कहा गया है।

जयधवलाप्रशस्तिसे अवगत होता है कि वीरसेनकी टीका ही यथार्थ टीका है। शेष तो पद्धति या पंजिका हैं। यथा-

टोका श्रीवीरसेनीया शेषाः पद्धति-पत्रिकाः।

स्पष्ट है कि वीरसेनस्वामीने अपनी इन विशाल टीकाओं में सैद्धान्तिक चर्चाओंका पूर्णतया समावेश किया है। समस्त श्रुतज्ञानकी ऐसी सुन्दर व्याख्या अन्यत्र मिलना सम्भव नहीं। महाकर्मप्रकृतिप्राभृत और कषायप्राभृतसंबधी जो ज्ञान वीरसेनको गुरुषम्परासे उपलब्ध हुआ, उसे इन दोनों टीकाओं में यथावत् निबद्ध किया गया है। आगमकी परिभाषामें ये दोनों टीकाए दष्टिवाद के अंगभूत दोनों प्राभृतोंका प्रतिनिधित्व करती हैं। अतएव इन्हें स्वतन्त्र ग्रंथकी संज्ञा दी जा सकती है। यही कारण है कि आज 'षटखण्डागम’' सिद्धांत धवलसिद्धान्तके नामसे और 'पेज्जदोसपाहुड' जयधवलसिद्धान्तके नामसे ख्यात हैं।

टीकाकी प्रामाणिकताके लिए वीरसेनाचार्य ने समस्त परम्परा के अनुसार ही विवक्षित विषयका प्रतिपादन किया है। यदि उन्हें कहीं किसी आचार्यका अभिप्राय सूत्रविरुद्ध या परम्पराविरुद्ध प्रतीत हुआ है, तो उन्होंने उसे अग्राह्य घोषित किया है। उदाहरणार्थ द्रव्यप्रमाणसूत्र ७ की व्याख्यामें प्रमत्तसंयतोंका प्रमाण ५९, ३९, ८२, ०, ६ बतलाया गया है। इसपर वहाँ शङ्का की गयी है कि सूत्रमें जब उनका प्रमाण कोटिपृथक्त्व ही निर्दिष्ट किया गया है तब उसे एक निश्चित संख्या में कैसे गिनाया गया? इस शंकाके उत्तरमें बताया गया है कि हमने इसे आचार्य परम्परागत जिनोपदेशसे जाना है।

यदि वीरसेनकी कहीं किसा आचार्यका व्याख्यान सूत्रसे विरुद्ध मालूम हुआ है, तो उसे उन्होंने अप्रमाण बताया है। यथा-परिकर्म में राजुके अर्धच्छेदोंकी संख्या और द्वीप-सागरसंख्या जम्बूद्वीपके अर्धच्छेदोंसे एक अधिक निर्दिष्ट की गयी है। इस व्याख्यानको सूविरुद्ध बतलाकर अग्राह्य कहा है।

जहाँ उन्हें आचार्य परम्परागत उपदेश प्राप्त नहीं हुआ, किन्तु गुरुका उपदेश प्राप्त रहा है वहां उन्होंने उसके आधारसे भी विषयका विवेचन किया है।

यदि उन्हें कहींपर उक्त दोनों ही प्रकारका उपदेश नहीं प्राप्त हुआ, तो वहीं उन्होंने युक्तिबलसे सूत्रके अनुकूल विषय-व्यवस्था प्रतिपादित की है। पर इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। यथा-

द्वोपसमुद्रोंकी संख्याक विषयमें आचार्यों में मतभेद रहा है। आचार्य वीरसेन स्वामी ज्योतिषी देवोंकी संख्या लानेके लिए स्वम्भूरमण समुद्रकी 'बाह्यवेदिका' के आगे भी पृथ्वीका अस्तित्व स्वीकार करते हैं. तथा राजुके संख्यात अर्द्धच्छेदोंका पतन भी अनिवार्य मानते हैं। इस प्रकार उनको अर्द्धच्छेदोंके प्रमाणकी परोक्षा-विधि अन्य आचार्यों की उपदेश-परम्पराका अनुसरण नहीं करती है। यह तो केवल 'तिलोयपणत्ती’ के अनुसार ज्योतिषी देवोंके भागहारको उत्पन्न करनेवाले सूत्रके आश्रयसे युक्ति द्वारा कथन किया है। इस सम्बन्धमें अन्य उदाहरण भी दुष्टव्य हैं। यथा, सासादन स्थानगत जीवोंकी संख्या निकालनेमें 'अन्तर्मुहूर्त' शब्दमें अवस्थित 'अन्तर' शब्दको सामीप्य अर्थका वाचक मानकर मुहूर्तसे अधिक कालको भी अन्तर्मुहूर्त स्वीकार करते हुए असंख्यात आवली प्रमाण अवहार कालका कथन किया है। इसी प्रकार आयत्तचतुरस्र लोकका कथन किया है।

आचार्य वीरसेनस्वामीने सूत्रों द्वारा प्राप्त होनेवाले विरोधोंका भी समन्वय करनेकी चेष्टा की है।

आचार्य वीरसेनने सूत्रों में प्राप्त होनेवाले पारस्परिक विरोधोंका समन्वय करते हुए व्याख्यान किया है। छुद्रकबन्धके अन्तर्गत अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारके ७४ वे सूत्रमें सूक्ष्म वनस्पतिकायिकजीवोंसे वनस्पतिकायिक जीवोंका प्रमाण विशेष अधिक कहकर ७५ वे सूत्र में निगोदजीदोंको उन वनस्पत्तिकायिकजीवोसे विशेष अधिक निर्दिष्ट किया है। इसपर शंकाकारने निगोदजीवोंके वनस्पति कायिकजीवोंसे भिन्न न होने के कारण उक्त वनस्पतिकायिकोंके ही अन्तर्गत होनेसे इस ७५ वे सूत्रको निरर्थक बताया है। आचार्य वीरसेनने शंकाकारको शंकाका समाधान करते हुए लिखा है कि वनस्पतिकायिकजीवोंके अल्पबहुत्वका कथन करने के पश्चात् उसके आगे निगोदजीवोंको विशेष अधिक कहनेवाला वह सूत्र यदि न माना जाय, तो सिद्धान्त-विरोध आयगा। केवली और श्रुतकेवलीके न रहनेके कारण उपलब्ध सूत्रोंमें कौन सूत्र आवश्यक है और कौन आवश्यक नहीं, इसका निर्णय सम्भव नहीं है। अतएव सूत्रकी आशातनाके भयसे दोनों ही सूत्रोंकी व्याख्या करना आवश्यक है। हमने तो गौतमस्वामी द्वारा प्रतिपादित अभिप्रायका कथन किया है।

इसी प्रकार भागाभागानुगम अनुयोगद्वारमें भी यही समस्या उपस्थित हुई है। वहाँ सूक्ष्म वनस्पतिकायिकजीवोंके साथ-साथ सूक्ष्म निगोदियाजीवोंका निर्देश भी अलगसे किया गया है। अतएव निम्नलिखित तीनों सूत्रोंका समन्वय नहीं हो पाता है-

सुहमवणफदिकाइ्या सुहुमणीगोदजीवा सव्वजीगाणां केवडियो भागो? सुहमवणप्फदिकाइय-मुहमणिगोदजीवपज्जत्ता सव्वजोवाणां केवडियो भागो?

सुहमवणप्फदिकाइय-सुहुर्माणगोदजीव अपज्जत्ता सव्वजीवाणां केवडियो भागों?

इसका समाधान करते हुए वीरसेनस्वामीने लिखा है- "णिगोदा सव्वे वणप्फदिकाइया चेव, ण अण्णे; एदेण अहिप्पारण काणि वि भागाभागसुत्ताणि ठीदाणि । कुदो? सहमवणादिकाइयभागाभामस्स तिसु वि सुतेसु णिगोदजीव णिद्देसाभावादो। तदो तेहि सुत्तहि एदेसि सुत्ताणं विरोहो होदि ति भणिदे जदि एवं तो उवदेसं लद्ध ण इदं सुत्तं इदं चासुत्तमिदि आगमणिउगा भगंतु, ण च अम्हे एस्थ वोतुं समस्था, अलद्धोबदेसत्तादो।" यहाँ ३४वे सूत्रकी व्याख्यामें शंका उठायी गयी है कि भागाभागसे सम्बद्ध कुछ सूत्र ऐसे हैं, जिनके अभिप्रायसे सब निगोदजीच वनस्पतिकायिक ही सिद्ध होते हैं, उनसे वे भिन्न सिद्ध नहीं होते, क्योंकि उक्त तीनों सूत्रोंमें केवल सूक्ष्मवनस्पतिकायिक जीवोंका ही निर्देश किया गया है, निगोदजीवोंका निर्देश वहां अलगसे नहीं आया है। ऐसी अवस्थामें उन सूत्रोंसे इन सूत्रोंका विरोध होना अनिवार्य है? इस शंकाके उत्तरमें आचार्य वीरसेनने बताया है कि यदि ऐसा है, तो यह सूत्र है और यह सूत्र नहीं है, इसका कथन उपदेश पाकर वे करें, जो आगममे निपुण हैं। हम इस प्रसंगमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसके सम्बन्ध हमें उपदेश प्राप्त नहीं है।

इसी प्रकार वर्गणाखण्डके अन्तर्गत प्रकृतिअनुयोगद्वारके १२०वे, सूत्रमें मनुष्यतिप्रयोग्रानुपुर्वीके भेदोंकी संख्या निर्दिष्ट की गयी है। इस सूत्रके व्याख्यानमें कुछ आचार्योका अभिप्राय तो यह है कि उर्ध्वकपाटछेदनसे निष्पन्न ४५ लाख योजन बाहुल्यरूप तिर्यंक प्रतरोकी श्रेणीके असंख्यातवे भागमात्र अवगाहनाभेदोंसे गणित करने पर प्राप्त राशि प्रमाण मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीक भेद हैं, और दूसरोंका मत यह है कि ४५ लाख योजनोंके राजुप्रत्तरके अर्द्धच्छेद करने पर पल्योपमके असंख्यातवे भागमात्र जो अर्द्धच्छेद प्राप्त होते हैं, उतने प्रमाण मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीक भेद है।

इसपर धवलाकारने कहा है कि उपदेश प्राप्त कर, कौन व्याख्यान सत्य है और कोन असत्य, इसका निर्णय करना चाहिये। ये दोनों ही उपदेश सूत्र सिद्ध हैं। यतः आगे इन दोनों ही उपदेशोंके आश्रयसे पृथक-पृथक अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की गयी है। यथा- "एत्थ उवदेसं लद्धूण एदं चेव बक्खाणं सच्चमण्णं असच्चमिदि णिच्छओ कायव्वो। एदे च दो वि उवएसा सुत्तसिद्धा। कुदो? उवरि दो वि उपदेसे अस्सिदूण अप्पावहुगपरूवाणादो"। इस प्रकार विरोधी सूत्रों का समन्वयकर आगमनमाणका कथन किया है।

वीरसेनस्वामीके वैदुष्यका परिज्ञान इसी बातसे किया जा सकता है कि उन्होंने अपनी इस टीकामें प्राचीन आगमके उपलब्ध साहित्यका पूर्णतया उपयोग किया है। जिन आचार्योके नामका निर्देश ग्रंथोल्लेखपूर्वक किया गया है, वे निम्न प्रकार हैं-

१. गृद्धपिच्छाचार्यका तत्त्वार्थसूत्र,

२. तस्वार्थभाष्य (तत्त्वार्थवार्त्तिक भाष्य),

३. सन्मतिसूत्र,

४. सत्कर्मप्राभृत,

५. पिण्डिया',

६. तिलोयपणत्ति,

७. व्याख्याप्रज्ञप्ती,

८. पंचास्तिकायप्राभृत,

९. जीवसमास,

१०. पूज्यपाद विरचित्त' सारसंग्रह,

११. प्रभाचन्द्र भट्टारक (गरन्थकार),

१२. समन्तभद्रः स्वामी (ग्रन्थकार),

१३. छेदसूत्र,

१४. सत्कर्मप्रकृतिप्राभृत",

१५. मूलतन्त्र,

१६. योनिप्रभृत और

१७ सिद्धिविनिश्चय।

इनके अतिरिक्त 'षट्खण्डागम' के अन्तर्गत विविध अनुयोगद्वार जैसे सन्तसूत्र (पृ.२, पृ ६५७), हांग सूत्र , (पृ.१ पृ.२१०) वेदनाक्षेत्रविधान (पु. ४, पृ. ९४), चूलिकासूत्र (पु. ६, पृ. १२८) और वर्गणासूत्र (पु. १, पृ. २९०) इत्यादि उसी षट्खण्डागमके छठे खण्डस्वरूप महाबन्ध (पु. ७, पृ. १९५) तथा कसायपाहुड (पु. १. पृ. २१७) व उससे सम्बद्ध चूर्णिसूत्र (पु. ६, पृ. १७७), उच्चारणाचार्य (पु. १०, पृ. १४४), निक्षेपाचार्य (पु० १०, पृ० ४५७), महावाचक आर्यनन्दी (पुर. १६, पृ. ५७७), आर्यमंक्षु क्षमाश्रमण (पु. १६, पृ. ५१८) और नागहस्ती (पु. ५, पृ. ३२७) आदिका उल्लेख तो जहां-तहाँ बहुतायतसे हुआ है। इसमें सन्देह नहीं कि आचार्य वीरसेनने 'कसायपाहुड' और उससे सम्बद्ध चूर्णिसूत्रोंका अध्ययन भी सूक्ष्मरूपसे किया है। धवलाटीकामें अनेक स्थलोपर चूर्णिसूत्र और कसायपाहुडके उल्लेख आये हैं। निम्नलिखित ग्रंथोके उद्धरण या नाम भी धवलाटीकामें पाये जाते हैं। १. आचाराङ्गनियुक्ति, २. मुलाचार, ३. प्रवचनसार, ४. सन्मतिसूत्र, ५. पंचास्ति कायप्राभत, ६. दशवैकालिक, ७. भगवती-आराधना, ८. अनुयोगद्वार, ९. चारित्र प्राभृत, १०. स्थानांगसूत्र, ११. शाकटायनन्यास, १२. आचाराङ्गसूत्र, १३. लघीयस्त्रय, १४. आप्तमीमांसा, १५. युक्त्यनुशासन, १६. विशेषावश्यकभाष्य, १७. सर्वार्थ सिद्धि, १८. सौन्दरनन्द, १९. घनंजयनाममाला और अनेकार्थनाममाला, २०. भावप्राभृत, २१. बृहतस्वयम्भूस्तोत्र, २२. नन्दिसूत्र, २३. समवायाम, २४. आवश्यकसूत्र, २५. प्रमाणवार्तिक, २६. सांख्यकारिका और २७ कर्मप्रकृति।

धवलाटीकामें जिन गाथाओंको उद्धत किया गया है उनमेंसे अधिकांश गाथाएँ गोम्मटसारमें उपलब्ध होती हैं। कुछ गाथाएँ 'त्रिलोकसार', 'जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति' और 'वसुनन्दिनावकाचार’ में भी पायी जाती हैं। ये सब ग्रन्थ धवलाटीकाके पश्चात् रचे गये है। अतः यह अनुमान होता है कि इन प्राचीन गाथाओंका स्रोत एक ही रहा है। उस एक ही स्रोतसे वीरसेनाचार्यने गाथाएँ ग्रहण की है और उसी स्रोतसे अन्य ग्रन्थरचयिताओंने भी। अतएव वीरसेनाचार्यका वैदुष्य बहुज्ञके रूपमें स्पष्टतया अवगत होता है।

आचार्य वीरसेन ज्योतिष, गणित, निमित्त आदि विषयों के भी ज्ञाता थे। ज्योतिषको अनेक महत्त्वपूर्ण चर्चाएँ इनकी टीका में आयी हैं। ५ वीं शताब्दीसे लेकर ८ वीं शताब्दी तक ज्योतिषविषयक इतिहास लिखने के लिए इनको यह रचना बड़ी ही उपयोगी है।

ज्योतिषसम्बन्धी चर्चाओंमें नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा संज्ञाओंके नाम आये हैं। रात्रि-मुहूतं और दिन-मुहूर्तों की भी चर्चा की गयी है। वर्ष, अयन और ऋतु सम्बन्धी विचार भी महत्वपूर्ण हैं। निमित्तोंमें व्यंजन और छिन्न निमित्तोंकी चर्चाएँ आयी हैं।

गणितकी दृष्टिसे भी यह ग्रन्थ अपूर्व है। यहाँ हम गणितके कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

इसमें प्रधानरूपसे एकवर्णसमीकरण, अनेकवर्णसमीकरण, करणी, कल्पितराशियां, समानान्तर, गुणोत्तर, व्युत्क्रम, समानान्तर श्रेणियाँ, क्रम, संचय, घातांकों और लघुगणकोंका सिद्धान्त आदि बीजसम्बन्धी प्रक्रियाएँ मिलती हैं। धवलामें अ ३/२ को अके घनका प्रथम वर्गमूल कहा है। अ को अके घनका घन बताया है। अ२ को अके वर्गका धन बतलाया है। अके उत्तरोत्तर वर्ग और घनमूल निम्नप्रकार है:

अ का प्रथम वर्ग अर्थात् (अ२) = अ२

“ द्वितीय वर्ग “ , (अ२)२ = अ४ = अ२ २

“ तृतीय वर्ग “ , (अ२)३ = अ६ = अ२ ३

“ चतुर्थ वर्ग “ (अ२)४ = अ८ = अ२ ४

इसी प्रकार क वर्ग “ “ (अ२)क = अ२ क

इन्हीं सिद्धान्तोंपरसे घाता-सिद्धान्त निम्न प्रकार बनाया है-

१. क/अ + व/अ = क/अ + ब

२. म/अ + अन= म/अ - न

३. (म/अ) न = म/अ न,

इन घातांक-सिद्धान्तोंके उदाहरण धवलाके फुटकर गणित में मिलते हैं।

श्वेणोव्यवहार, अर्द्धच्छेद, व्यास, त्रिज्या, चतुरस्त्र, त्रिकोण एवं अनेक प्रकारके बहुभुज क्षेत्रोंके क्षेत्रफलानयनकी विधि विस्तारपूर्वक वर्णित है! गणितानुयोगकी दृष्टिसे वीरसेनाचार्य का ज्ञान असाधारण था। उन्होंने वर्गांक, घातांक, वर्गवर्गांक, घनांक, ऋण एवं घन करणियोंके गणित विस्तारपूर्वक वर्णित किये हैं। कोण, रेखा, समकोण, अधिकोण, न्यूनकोण, समतल, घनपरिमाण, व्यवच्छेदक, सूचीछेद, वक्ररेखा आदिकी गतिविधियाँ भी वर्णित हैं।

धवला बौर जयधवला टीकाओंकी शैली में निम्नलिखित पाँच गुण समाहित है-

१. प्रसादगुण

२. समाहारशक्ति

३. तर्क या न्यायशैली

४. पाठकशैली

५. सर्जकशैली

१. प्रसादगुण

विषय-विवेचनमें आचार्यने पद और वाक्योंका अर्थ तो स्पष्ट किया ही है, पर साथ ही तत्सम्बन्धी विषयकी उपस्थित कर सूत्रोंका इतना स्पष्टीकरण किया है, जिससे सूत्रके समान्य अर्थके साथ उसके विशेष हृद्यको भी अवगत करनेमें बुद्धिको व्यायाम नहीं करना पड़ता है। शंका-समाधानद्वारा विषय निरूपणमें सरलता, स्वच्छता और आड़म्बरहीनता परिलक्षित होती है। इस टीकाका धवलानाम भी विषय-प्रतिपादनकी स्वच्छताका द्योतक है। यथा-

“एत्ता' एतस्मादित्यर्थः। कस्मात्, प्रमाणात्। कुत एतदवगम्यते? प्रमाणस्य जीवस्थानस्याप्रमाणादवतारविरोधात्। नाजलात्मकहिमवतो निपतञ्जलात्मकगजया व्यभिचारः, अवविनोऽवयस्यात्र वियोगापापस्य विवक्षितत्वात्। नावय विनोऽवयवो भिन्नो, विरोधात्। तदपि प्रमाणं द्विविधं द्रव्यभानप्रमाणभेदात्। द्रव्यप्रमाणात् संख्येयासंख्येवानन्तात्मकद्रव्यजीवस्थानस्यावतारः। भावप्रमाणं पञ्चविधम् - आभीणिबोहियभावपमाणं सुदभावपमाणं मणपज्जवभावपमाणं ओहिभावपमाणं केवलभावपमाणं चेदि।

२. समाहारशक्ति

शंका-समाधान द्वारा विषयका समन्वय और संक्षेपण करते हुए विविध भंयोंका संयोजन करना समाहारशक्तिके अन्तर्गत है।- टीकामें इस गुणके कारण अपने विषयकी पुष्टिके लिए पूर्वाचार्यों द्वारा प्ररूपित गाथाओं और वाक्योंका 'उकञ्च' कहकर ऐसा उपन्यास किया है, जिससे उद्धतांश विषयमें दूध-पानीकी तरह मिश्रित हो गये हैं। आचार्यकी यह समाहाशक्तिका ही परिणाम है, जिससे विस्तृत विवृतिमें विभिन्न विषयोंका समावेश गंगामें समाविष्ट होनेवाली विभिन्न नदियोंके समान एक ही स्थान पर हुआ है और सभी विषय अन्तिम निष्कर्ष के रूपमें एक ही तथ्यको सम्मिलित रूप में अभिव्यनज्जना करते हैं। यथा- "तद्व्यतिरिक्तं द्विविध कर्मनोकर्ममङ्गलभेदात्। तत्र कर्ममङ्गलं दर्शन विशुद्धयादि-षोदशधा-प्रविभक तीर्थंकर-नामकर्म-कारणेर्जीव-प्रदेश -निबद्ध-तीर्थंकर-नामकर्म माङ्गल्य-निबन्धनस्वान्मङ्गलम्। यत्तमोकर्ममङ्गलं तद् द्विविधम्, लोकिक लोकोत्तरमिति। तत्र लौकिक विविधम्, सचित्तचित्तं मिश्रमिति। तत्राचित्तमङ्गलम्-

सिद्धत्थ-पुण्ण कुंभो वंदणमाला य मंगलं छत्तं।

सेदो वण्णो आदंसणो य कण्णा य जच्चस्सो।।

सचित्तमङ्गलम्। मिश्रमङ्गलं सालङ्कारकन्यादिः।"

न्यायकी शैलीमें स्वयं नानाप्रकारके विकल्प उठाकर तटस्थभावसे विषयकी प्रस्तुत करना और विषयके उपस्थापनमें तर्कका आश्रय लेकर निष्कर्ष निकालना आचार्य वीरसेनको अभीष्ट है। लोकिक और सैद्धान्तिक दोनों ही प्रकारके विषयों के प्ररूपणमें उक्त प्रक्रियाको अपनाया गया है। यथा- "स्यादअस्तु वग्रहो निर्णयरूपो वा स्यादनिर्णयरूपो वा? आद्ये अवायान्तर्भावः। चेन्न, तत: पश्चात्संशयोत्पत्तेरभावप्रसंगान्नर्णयस्य विपर्ययानध्यवसाय विरोधात्। अनिर्णयरूपश्चत्, संशविपर्ययानध्यवसायेष्वन्तर्भावादति? न, अवग्रहस्य द्वैविध्यात्। द्विविधोऽवग्रहो विशदाविशदावग्रहभेदेन। तत्र विशदो निर्णयरूपः अनियमेनेहावाय-घारणाप्रत्ययोत्पत्तिनिबन्धनः। यहाँ अवग्रह निर्णयरूप है या अनिर्णयरूप। प्रथम पक्षमें उसका अवायमें अन्तर्भाव होना चाहिये, पर ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि ऐसा माननेपर उसके संशयकी उत्पत्तिके अभावका प्रसंग आयेगा। तथा निर्णयके विपर्यय और अनध्यवसाय रूप होनेका विरोध भी है। अनिर्णयस्वरूप माननेपर अवग्रह प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होनेपर उसका संशय, विपयर्य और अनध्यवसायमें अन्तर्भाव होगा? उक्त शहा ठीक नहीं है, क्योंकि अवग्रह दो प्रकारका है विशदावग्रह और अविशदावग्रह। इस प्रकार तर्कपूर्वक विषयका प्रस्तुतीकरण किया गया है।

४. पाठकशैली

जिस प्रकार कोई पाठक- शिक्षक अपने छात्रको विषय समझाते समय ज्ञानकी विभिन्न दिशाओंसे तथ्योंका चयन कर उदाहरणों और दष्टान्तों द्वारा विषयबोध कराता है तथा अपने अभिमतकी पुष्टिके लिए प्रामाणिक व्यक्तियों के मतोंको उद्धरणके रूपमें उपस्थित करता है। ठीक इसी प्रकारकी धवलाटीकाकी शैली है। कठीन शब्दों और वाक्यों के निर्वचन एक कुशल प्राध्यापककी शैलीमें निबद्ध किये गये हैं।

५. सर्जकशैली

'धवलाटीका' टीका होनेपर भी, एक स्वतन्त्र ग्रंथ है। आचार्य वीरसेनन् इस टीकाको टीका या भाष्य के रूप में ही ग्रथीत नहीं किया है, बल्कि एक स्वतन्त्र ग्रन्थके रुपमें विषयको उपस्थित किया है। स्वतन्त्रग्रन्थकर्ता और भाष्यप्रणेतामें मूल अन्तर यह होता है कि स्वतन्त्रग्रन्थरचयिता विषयकी अभिव्यन्जना अपने क्रमसे निश्चित शैलीमें प्रस्तुत करता है, साथ ही मौलिक तथ्योंकी स्थापना भी करता चलता है। विषयप्ररूपणके लिए उसके समक्ष किसी भी तरहका अवरोध या अन्य कोई बन्धन नहीं रहता है। भाष्य या विवृत्तिकारके समक्ष मूल-ग्रंथकार द्वारा निरूपित विषयोंकी सीमा एवं उनके प्रतिपादनके मार्गमें विभिन्न प्रकारके अवरोध उपस्थित रहते हैं। अतः टीकाकार में परवशानुवतित्व पाया जाता है। विवृत्ति-लेखक स्वतन्त्र मतकी स्थापनाके लिए भीतरसे बेचैन रहता है, पर उसको सीमा उसे आगे बढ़ने से रोकती है। आचार्य वीरसेनमें परवशानुवर्तित्त्व रहनेपर भी स्वतन्त्र रूपसे कर्म-सिद्धान्त एवं विभिन्न दार्शनिक मान्यताओंके निरूपणको पूर्ण क्षमता है। यही कारण है कि उन्होंने कतिपय तथ्य बहुत मौलिक और नूतमरूपमें अभिव्यक्त किये हैं। अतएव वीरसेनस्वामीकी शैलीमें सर्जनात्मक प्रतिभाका पूर्ण समावेश पाया जाता है।

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि धवलाटीकाका मूल्य किसी भी स्वतन्त्र ग्रंथसे कम नहीं है। इसमें ग्रहीतग्राही ज्ञानको प्रमाण माना गया है। आचार्य वीरसेनकी दृष्टि में प्रमाणताका कारण संशय, विपर्यय और अनध्यवसायका न उत्पन्न होना है। जिस ज्ञान में तीनों अज्ञानोंकी निवृत्ति रहती है, वह ज्ञान प्रमाण होता है। इसी प्रकार अवग्रह, ईहा आदि ज्ञानोंके निर्वचन भी नवीन रूपमें प्रस्तुत किये गये हैं। उपयोगके स्वरूप-विवेचनमें सामान्यपदसे आत्मा का ग्रहण कर दर्शनोपयोगका स्वरूप आभ्यन्तरप्रवृत्ति और ज्ञानोपयोगका स्वरूप बाह्यप्रवृत्ति बतलाया है। संक्षेपमें इस टीकाका मूल्य निम्नलिखित सूत्रों में अभिव्यक्त किया जा सकता है-

१. पूर्वाचार्योंको मान्यताओंका पुष्टीकरण।

२. पारिभाषिक शब्दोंके व्युत्पत्तिमूलक निर्वचनोंका विवेचन।

३. नवीन दार्शनिक मान्यताओंका सयुक्तिक प्रतिपादन।

४. मणि-प्रवालन्यायद्वारा मिश्रित भाषाका प्रयोग कर अपने युग तकको भाषामूलक प्रवृत्तियोंका निरूपण।

५. पाठकशैलीद्वारा विषयोंका विशदीकरण।

६. संख्याओं, सूत्रों एवं मणितविषयक मान्यताओंका विवेचन।

७. भंग और विकल्प जालका विस्तार कर विषयका वितत भिन्नकी प्रक्रिया द्वारा उत्थापन।

८. मूलसूत्रोंमें प्रयुक्त प्रत्येक पदका पर्याप्त विस्तार और सन्द का विशदीकरण।

९. प्रश्नोत्तरों द्वारा विषयका स्फुटीकरण।

१०.शंकाओं और समाधानोंके सन्दर्भमें पाठान्तरोंका संकेतीकरण।

११. पूर्वाचायोंके सन्दर्भीको उद्धत कर ऐतिहासिक तथ्योंका प्रतिपादन।

१२. स्वकथनके पुष्टीकरणके हेतु अन्य आचार्योंके वाक्यों या मान्यताओंका प्रस्तुतीकरण।

१३. विरोधी विषयोंमें गुरु-परम्पराका अनुसरण कर निर्णयका प्रतिपादन।

१४. श्रुतबहुभागकी विस्मृतिके गर्भसे निकालकर स्वतन्त्र एवं सर्जनात्मक शक्तिमें निबद्धीकरण।

१५. सूत्रकारके वंशानुवर्तित्व रहनेपर भी स्वतन्त्ररूपसे कम-सिद्धान्त एवं दार्शनिक सिद्धान्तोंका निरूपण।

वीरसेनाचार्य ने अकेले वह कार्य किया है, जो कार्य महाभारत के रचयिताने किया है। महाभारतका प्रमाण एक लक्ष श्लोक है और यह टीका भी लगभग इतनी ही बड़ी है। अतएव 'यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तद्वचिद' उक्ति यहाँ भी चरितार्थ है।

सारस्वसाचार्योंने धर्म-दर्शन, आचार-शास्त्र, न्याय-शास्त्र, काव्य एवं पुराण प्रभृति विषयक ग्रन्थों की रचना करने के साथ-साथ अनेक महत्त्वपूर्ण मान्य ग्रन्थों को टोकाएं, भाष्य एवं वृत्तियों मो रची हैं। इन आचार्योंने मौलिक ग्रन्य प्रणयनके साथ आगमको वशतिता और नई मौलिकताको जन्म देनेकी भीतरी बेचेनीसे प्रेरित हो ऐसे टीका-ग्रन्थों का सृजन किया है, जिन्हें मौलिकताको श्रेणी में परिगणित किया जाना स्वाभाविक है। जहाँ श्रुतधराचार्योने दृष्टिप्रबाद सम्बन्धी रचनाएं लिखकर कर्मसिद्धान्तको लिपिबद्ध किया है, वहाँ सारस्वता याोंने अपनी अप्रतिम प्रतिभा द्वारा बिभिन्न विषयक वाङ्मयकी रचना की है। अतएव यह मानना अनुचित्त नहीं है कि सारस्वताचार्यों द्वारा रचित वाङ्मयकी पृष्ठभूमि अधिक विस्तृत और विशाल है।

सारस्वताचार्यो में कई प्रमुख विशेषताएं समाविष्ट हैं। यहाँ उनकी समस्त विशेषताओंका निरूपण तो सम्भव नहीं, पर कतिपय प्रमुख विशेषताओंका निर्देश किया जायेगा-

१. आगमक्के मान्य सिद्धान्तोंको प्रतिष्ठाके हेतु तविषयक ग्रन्थोंका प्रणयन।

२. श्रुतधराचार्यों द्वारा संकेतित कर्म-सिद्धान्त, आचार-सिद्धान्त एवं दर्शन विषयक स्वसन्त्र अन्योंका निर्माण।

३ लोकोपयोगी पुराण, काव्य, व्याकरण, ज्योतिष प्रभृति विषयोंसे सम्बद्ध पन्योंका प्रणयन और परम्परासे प्रात सिद्धान्तोंका पल्लवन।

४. युगानुसारी विशिष्ट प्रवृत्तियोंका समावेश करनेके हेतु स्वतन्त्र एवं मौलिक ग्रन्योंका निर्माण ।

५. महनीय और सूत्ररूपमें निबद्ध रचनाओंपर भाष्य एव विवृतियोंका लखन ।

६. संस्कृतकी प्रबन्धकाव्य-परम्पराका अवलम्बन लेकर पौराणिक चरिस और बाख्यानोंका प्रथन एवं जैन पौराणिक विश्वास, ऐतिह्य वंशानुक्रम, सम सामायिक घटनाएं एवं प्राचीन लोककथाओंके साथ ऋतु-परिवर्तन, सृष्टि व्यवस्था, आत्माका आवागमन, स्वर्ग-नरक, प्रमुख तथ्यों एवं सिद्धान्तोका संयोजन।

७. अन्य दार्शनिकों एवं ताकिकोंकी समकक्षता प्रदर्शित करने तथा विभिन्न एकान्तवादोंकी समीक्षाके हेतु स्यावादको प्रतिष्ठा करनेवालो रचनाओंका सृजन।

सारस्वताचार्यों में सर्वप्रमुख स्वामीसमन्तभद्र हैं। इनकी समकक्षता श्रुत घराचार्यों से की जा सकती है। विभिन्न विषयक ग्रन्थ-रचनामें थे अद्वितीय हैं।

डॉ. नेमीचंद्र शास्त्री (ज्योतिषाचार्य) की पुस्तक तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा_२।

#veersenacharyamaharaj

डॉ. नेमीचंद्र शास्त्री (ज्योतिषाचार्य) की पुस्तक तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा_२।

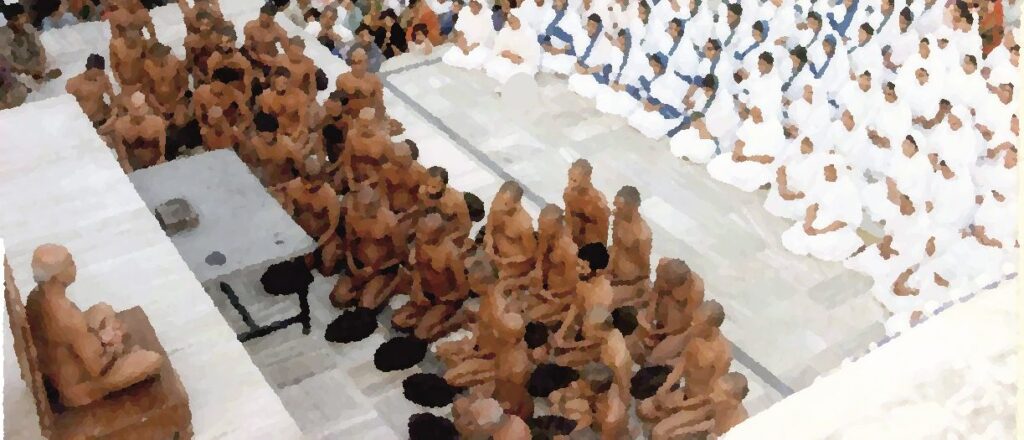

आचार्य श्री वीरसेनाचार्य (प्राचीन)

| Name | Phone/Mobile 1 | Which Sangh/Maharaji/Aryika Ji you are associated with |

|---|

Dr. Nemichandra Shastri's (Jyotishacharya) book Tirthankar Mahavir Aur Unki Acharya Parampara- 2

सारस्वसाचार्य की परंपरा मे वीरसेनस्वामीका नाम है। जिनसेन प्रथमने अपने हरिवंशपुराणमें कविचक्रवर्तीके रूपमें वीरसेन आचार्यका स्मरण किया है। यथा-

जितात्म-परलोकस्य कवीनां चक्रवर्तिनः।

वीरसेनगुरोः कीर्तिरकलावभासते॥

जिन्होंने स्वपक्ष और परपक्षके लोगोंको जीत लिया है तथा जो कवियोंके चक्रवर्ती हैं, ऐसे वीरसेनस्वामीकी निर्मल कीर्ति प्रकाशित हो रही है।

आचार्य वीरसेन सिद्धान्तके पारङ्गत विद्वान् तो थे ही, साथ ही गणित, न्याय, ज्यौतिष, व्याकरण आदि विषयोंका भी तलस्पर्शी पाण्डित्य उन्हें प्राप्त था। इनका बुद्धिवैभव अत्यन्त अगाध और पाण्डित्यपूर्ण है। वीरसेनस्वामीके शिष्य जिनसेनने अपने आदिपुराण एवं धवला- प्रशस्तिमें इनकी 'कविवृन्दारक' कहकर स्तुति की है। उन्होंने लिखा है-

श्रीवीरसेन इत्यातभट्टारकपृथुप्रथः।

स नः पुनातु पूतात्मा कविवृन्दारका मुनिः।।

लोकवित्वं कवित्वञ्च स्थितं भट्टारके द्वयम्।

बामिताऽवामिता यस्य वाचा वाचस्पतेरपि।

सिद्धान्तोपनिबन्धानां विधातुर्मद्गुरोश्चिरम्।

मन्मनःसरसि स्थेयान् मुदुपादकुशेशयम्।।

ये अत्यन्त प्रसिद्ध वीरसेन भट्टारक हमें पवित्र करें, जिनकी आत्मा स्वयं पवित्र है, जो कवियों में श्रेष्ठ हैं, वो लोकव्यवहार और काव्यस्वरूपके महान् ज्ञाता हैं तथा जिनकी वाणीके समक्ष औरोंकी तो बात ही क्या, स्वयं सुरगुरु बृहस्पतिकी वाणी भी सीमित-अल्प जान पड़ती है। सिद्धान्त-षटखण्डागम सिद्धान्तग्रन्थके ऊपर उपनिबन्धन-निबन्धात्मक टीका रचनेवाले मेरे गरू वीरसेन भट्टारकके कोमल चरण-कमल सर्वदा मेरे मनरूपी सरोवरमें विश्वमान रहें।

ऊपरके अवतरणसे यह स्पष्ट है कि वीरसेनाचार्य कवि और वाग्मी तो थे ही, साथ ही सिद्धान्तग्रन्थों के टीकाकारके रूपमें भी प्रसिद्ध थे।

वीरसेनने अपनी धवलाटीका-प्रशस्तिमें अपने गुरुका नाम एलाचार्य लिखा है। पर इसी प्रशस्तिकी चौथी गाथामें गुरुका नाम आर्यनन्दि और दादागरुका नाम चन्द्रसेन कहा है। डॉ. हीरालाल जैनका अनुमान है कि एलाचार्य इनके विद्या-गरू और आर्यनन्दि इनके दीक्षा-गुरु थे। इनकी शाखा पञ्चस्तू पान्वय कही गयी है। इस शाखाका सम्बन्ध उत्तर भारतके मथुरा और हस्तिनापुरके साथ रहा है। इसकी एक उपशाखा दक्षिण भारतमें भी जा बसी थी। प्रशस्तिसे वीरसेनाचार्य सिद्धान्त, छन्द, ज्योतिष, व्याकरण और न्याय शास्त्रके वेत्ता तथा भट्टारकपदसे विभूषित सिद्ध होते हैं।

इन्द्रनन्दिके 'श्रुतावतार' से ज्ञात होता है कि बप्पदेवकी टीका लिखे जानेके उपरान्त कितने ही वर्ष पश्चात् सिद्धान्तोंके तत्त्वज्ञ एलाचार्य हुए, ये चित्रकूटमें निवास करते थे। वीरसेनने इनके पास समस्त सिद्धान्त ग्रन्थों का अध्ययन किया। गुरुकी अनुज्ञा प्राप्त कर वाटग्राम (बड़ोदा) में आये और वहाँके आनतेन्द्र द्वारा बनवाये हुए जिनालयमें ठहरे। यहाँ बप्पदेव गुरु द्वारा निर्मित टीका प्राप्त हुई। अनन्तर उन्होंने ७२००० श्लोकप्रमाण समस्त षट्खण्डागमको धवलाटीका लिखी। तत्पश्चात् कषायप्राभृतकी चार विभक्तियोंकी २०,००० श्लोकप्रमाण ही जयधवलाटीका लिखे जानेके उपरान्त उनका स्वर्गवास हो गया और उनके शिष्य जिनसेन द्वितीयने अवशेष जयधवलाटीका ४०,००० श्लोकप्रमाण लिखकर पूरी की।

भट्टारक पदवीको प्राप्त वीरसेनस्वामी साक्षात् केवलीके समान समस्त विद्यायोंके पारगामी थे। उनकी भारती- दिव्यवाणी भारती-भरतचक्रवर्तीकी आज्ञाके समान षट्खण्डमें प्रवर्त्तित थी। अर्थात जिस प्रकार षट्खण्ड पृथ्वीपर भरतचक्रवर्तीको आज्ञाका अबाधगतिसे पालन किया जाता था, उसी प्रकार आचार्य वीरसेनकी वाणीका भी सञ्चार छह खण्डरूप षट्खण्डागम नामके परमागममें सब ही विषयोंमें निर्विवादरूपसे मान्य है। उन्होंने मूल ग्रंथमें आये हुए विषयोंकी बहुत स्पष्ट व्याख्या की है, जिसका खण्डन कोई नहीं कर सकता है। चक्रवर्ती भरतकी आज्ञा जहाँ सम्पत्ति- लक्ष्मीवन्तोंको प्रसन्न करनेवाली थी, वहाँ वीरसेनकी मधुर वाणी समस्त प्राणियोंको प्रमुदित करने वाली थी। भरतकी आज्ञाका सञ्चार यदि उनके द्वारा आक्रान्त समस्त पृथ्वी पर था, तो उनकी वाणीका सञ्चार कुशाग्र बुद्धीके कारण समस्त विषयों में सिद्धान्त, न्याय एवं व्याकरण आदि शास्त्रों में था। उनकी स्वाभाविक प्रज्ञा- अदृष्ट और अश्रूतपदार्थीको अवगत करने रूप योग्यताको देखकर विज्ञजनोंकी सर्वज्ञके विषयमें आशङ्का नष्ट हो गयी थी। यतः जब एक व्यक्ति आगम द्वारा इतना बड़ा ज्ञानी हो सकता है, तो अतीन्द्रियप्रत्यक्षज्ञानधारी सर्वज्ञ समस्त पदार्थाेका ज्ञाता यदि है, तो इसमें कौन-सा आश्चर्य है। बताया है-

यं प्राहुः प्रस्फुरदबोषदीषितिप्रसरोदयः।

श्रुतकेवलिनं प्राज्ञाः प्रजाश्रमणसत्तमम्।।

यस्य नैसगिकी प्रज्ञां दृष्ट्वा सथिंगामिनीम्।

जाता: सर्वज्ञसद्भावे निरारेका मनीषिणः।। -जयधवलाप्रशस्ति, पद्म २२-२१।

आचार्य वीरसेनका स्थिति-काल विवादास्पद नहीं है, क्योंकि उनके शिष्य जिनसेनने उनकी अपूर्ण जयधवलाटीकाको शक संवत् ७५९ की फाल्गुन शुक्ला दशमीको पूर्ण किया है। अतः इस तिथिके पूर्व ही वीरसेनाचार्यका समय होना चाहिए और उनकी धवलाटीकाकी समाप्ति इससे बहुत पहले होनी चाहिए। यह टीका जयतुङ्गदेवके राज्यमें समाप्त हुई थी। राष्ट्रकूट नरेशोंमें जयतुङ्ग उपाधि अनेक राजाओंकी है, पर इनसे प्रथम जयतुङ्ग गोविन्द तृतीय थे, जिनके शिलालेख शक संवत् ७१६-७३५ के मिले हैं। अतएव यह अनुमान लगाना सहज है कि धवलाटीकाकी समाप्ति इन्हीं गोविन्द तृतीयके समयमें हुई है। डॉ. हीरालालजी जैनने अनेक प्रमाणोंके आधारपर धवलाटीकाका समाप्ति-काल शक संवत् ७३८ सिद्ध किया है। आपने लिखा है कि अब जयतुङ्गादेवका राज्य पूर्ण हो चुका था और बोद्दण राय (अमोघ वर्ष) राजगद्दीपर आसीन हो चुका था, उस समय धवलाटीका समाप्त हुई।

अत: आचार्य वीरसेनका समय ई. सन् की ९वीं शताब्दि (ई. सन् ८१६) है।

इनको दो ही रचनाएं उपलब्ध है। इन दोमेंसे एक पूर्ण रचना है और दूसरी अपूर्ण। इन्होंने बहत्तर हजार श्लोकप्रमाण प्राकृत और संस्कृत-मिश्रित भाषामें मणि-प्रवालन्यायसे 'धवला'टीका लिखी है।

दूसरी रचना 'जयधवला टीका है। इस टीकाको केवल बीस हजार श्लोक प्रमाण ही लिख सके थे कि असमयमें उनका स्वर्गवास हो गया। इस तरह वीरसेनस्वामीने बानबे हजार श्लोकप्रमाण रचनाएँ लिखी है। एक व्यक्ति अपने जीवन में इतना अधिक लिख सका, यह आश्चर्यकी वस्तु है। इन टीकाओंसे वीरसेनकी विशेषज्ञताके साथ बहुज्ञता भी प्रकट होती है। सैद्धान्तिक विषयोंकी कितनी सूक्ष्म जानकारी थी, यह देखते ही बनता है।

इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारसे ज्ञात होता है कि बप्पदेवकी टीकाको देखकर वीरसेनाचार्यको धवलाटीका लिखनेकी प्रेरणा प्राप्त हुई। इस टीकाके स्वाध्यायसे वीरसेनने अनुभव किया कि सिद्धान्तके अनेक विषयोंका निर्वचन छूट गया है, तथा अनेक स्थलोंपर विस्तृत सिद्धान्त-स्फोटन सम्बन्धी व्याख्याएँ भी अपेक्षित हैं। अतएव इन्होंने एक नयी विवृति लिखनेकी परम आवश्यकता अनुभव की। फलतः बापदेवकी टीकासे प्रेरणा प्राप्त कर 'धवला' एवं 'जयधवला' नामक टीकाएँ लिखीं।

वीरसेनाचार्य मूलतः सैद्धान्तिक, दार्शनिक और कवि हैं। आचार्य जिनसेनने उन्हें उपनिबन्धनकर्ता कहा है। अतएव इनकी धवला एवं जयधवला टीकाएँ वस्तुत: उपनिबन्धन हैं। उपनिबन्धनमें परम्परानुमोदनके साथ जिस विषयका प्रस्तुतीकरण किया जाता है, उस विषय या वस्तुपर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण-दोष आदिकी दृष्टिसे तर्कपूर्ण विवेचन या समालोचन भी अपेक्षित होता है। इस टीकामें विचार-प्रगल्भता, अनुभव-शीलता एवं विषयकी प्रौढ़ता रहनेके कारण ही इसे उपनिबन्धको संज्ञा दी गयी है। सांस्कृतिक उपकरणोंका अत्यधिक बाहुल्य है। निमित्त, ज्योतिष एवं न्यायशास्त्रकी अगणित सूक्ष्म और विशेष बातें पायी जाती हैं। इसमें दो मान्यताओंका उल्लेख उपलब्ध होता है- (१) दक्षिण प्रतिपत्ति और (२) उत्तर प्रतिपत्ति।

दक्षिण प्रतिपत्तिको आचार्य प्रमाण मानते हैं और उत्तर प्रतिपत्तिको वाम, क्लिष्ट एवं आचार्याननुमोदित। टीकामें उक्त दोनों-प्रतिपत्तियोंका विवेचन करते हुए लिखा है कि तिर्यंञ्च, दो मास और मुहूर्तपृथकत्वके ऊपर सम्यक्त्व और संयमासंयमको तथा मनुष्य गर्भसे लेकर आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्त के ऊपर सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयमको प्राप्तकर सकते हैं । इस उपदेशको आचार्य परम्परागत होनेसे उन्होंने दक्षिण प्रतिपत्ति या ऋजु प्रतिपत्ति बतलाया है। इसके विपरीत तिर्यञ्च तीन पक्ष, तीन दिन और तीन अन्तमुहर्तके ऊपर सम्यक्त्व, संयमासंयमको तथा मनुष्य आठवर्षके ऊपर सम्यक्त्व, संयमासंयमको प्राप्तकर सकते हैं । इस उपदेशको परम्परागत न होनेके कारण उत्तर प्रतिपत्ति या अनृजु कहा गया है।

जयधवलाप्रशस्तिसे अवगत होता है कि वीरसेनकी टीका ही यथार्थ टीका है। शेष तो पद्धति या पंजिका हैं। यथा-

टोका श्रीवीरसेनीया शेषाः पद्धति-पत्रिकाः।

स्पष्ट है कि वीरसेनस्वामीने अपनी इन विशाल टीकाओं में सैद्धान्तिक चर्चाओंका पूर्णतया समावेश किया है। समस्त श्रुतज्ञानकी ऐसी सुन्दर व्याख्या अन्यत्र मिलना सम्भव नहीं। महाकर्मप्रकृतिप्राभृत और कषायप्राभृतसंबधी जो ज्ञान वीरसेनको गुरुषम्परासे उपलब्ध हुआ, उसे इन दोनों टीकाओं में यथावत् निबद्ध किया गया है। आगमकी परिभाषामें ये दोनों टीकाए दष्टिवाद के अंगभूत दोनों प्राभृतोंका प्रतिनिधित्व करती हैं। अतएव इन्हें स्वतन्त्र ग्रंथकी संज्ञा दी जा सकती है। यही कारण है कि आज 'षटखण्डागम’' सिद्धांत धवलसिद्धान्तके नामसे और 'पेज्जदोसपाहुड' जयधवलसिद्धान्तके नामसे ख्यात हैं।

टीकाकी प्रामाणिकताके लिए वीरसेनाचार्य ने समस्त परम्परा के अनुसार ही विवक्षित विषयका प्रतिपादन किया है। यदि उन्हें कहीं किसी आचार्यका अभिप्राय सूत्रविरुद्ध या परम्पराविरुद्ध प्रतीत हुआ है, तो उन्होंने उसे अग्राह्य घोषित किया है। उदाहरणार्थ द्रव्यप्रमाणसूत्र ७ की व्याख्यामें प्रमत्तसंयतोंका प्रमाण ५९, ३९, ८२, ०, ६ बतलाया गया है। इसपर वहाँ शङ्का की गयी है कि सूत्रमें जब उनका प्रमाण कोटिपृथक्त्व ही निर्दिष्ट किया गया है तब उसे एक निश्चित संख्या में कैसे गिनाया गया? इस शंकाके उत्तरमें बताया गया है कि हमने इसे आचार्य परम्परागत जिनोपदेशसे जाना है।

यदि वीरसेनकी कहीं किसा आचार्यका व्याख्यान सूत्रसे विरुद्ध मालूम हुआ है, तो उसे उन्होंने अप्रमाण बताया है। यथा-परिकर्म में राजुके अर्धच्छेदोंकी संख्या और द्वीप-सागरसंख्या जम्बूद्वीपके अर्धच्छेदोंसे एक अधिक निर्दिष्ट की गयी है। इस व्याख्यानको सूविरुद्ध बतलाकर अग्राह्य कहा है।

जहाँ उन्हें आचार्य परम्परागत उपदेश प्राप्त नहीं हुआ, किन्तु गुरुका उपदेश प्राप्त रहा है वहां उन्होंने उसके आधारसे भी विषयका विवेचन किया है।

यदि उन्हें कहींपर उक्त दोनों ही प्रकारका उपदेश नहीं प्राप्त हुआ, तो वहीं उन्होंने युक्तिबलसे सूत्रके अनुकूल विषय-व्यवस्था प्रतिपादित की है। पर इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। यथा-

द्वोपसमुद्रोंकी संख्याक विषयमें आचार्यों में मतभेद रहा है। आचार्य वीरसेन स्वामी ज्योतिषी देवोंकी संख्या लानेके लिए स्वम्भूरमण समुद्रकी 'बाह्यवेदिका' के आगे भी पृथ्वीका अस्तित्व स्वीकार करते हैं. तथा राजुके संख्यात अर्द्धच्छेदोंका पतन भी अनिवार्य मानते हैं। इस प्रकार उनको अर्द्धच्छेदोंके प्रमाणकी परोक्षा-विधि अन्य आचार्यों की उपदेश-परम्पराका अनुसरण नहीं करती है। यह तो केवल 'तिलोयपणत्ती’ के अनुसार ज्योतिषी देवोंके भागहारको उत्पन्न करनेवाले सूत्रके आश्रयसे युक्ति द्वारा कथन किया है। इस सम्बन्धमें अन्य उदाहरण भी दुष्टव्य हैं। यथा, सासादन स्थानगत जीवोंकी संख्या निकालनेमें 'अन्तर्मुहूर्त' शब्दमें अवस्थित 'अन्तर' शब्दको सामीप्य अर्थका वाचक मानकर मुहूर्तसे अधिक कालको भी अन्तर्मुहूर्त स्वीकार करते हुए असंख्यात आवली प्रमाण अवहार कालका कथन किया है। इसी प्रकार आयत्तचतुरस्र लोकका कथन किया है।

आचार्य वीरसेनस्वामीने सूत्रों द्वारा प्राप्त होनेवाले विरोधोंका भी समन्वय करनेकी चेष्टा की है।

आचार्य वीरसेनने सूत्रों में प्राप्त होनेवाले पारस्परिक विरोधोंका समन्वय करते हुए व्याख्यान किया है। छुद्रकबन्धके अन्तर्गत अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारके ७४ वे सूत्रमें सूक्ष्म वनस्पतिकायिकजीवोंसे वनस्पतिकायिक जीवोंका प्रमाण विशेष अधिक कहकर ७५ वे सूत्र में निगोदजीदोंको उन वनस्पत्तिकायिकजीवोसे विशेष अधिक निर्दिष्ट किया है। इसपर शंकाकारने निगोदजीवोंके वनस्पति कायिकजीवोंसे भिन्न न होने के कारण उक्त वनस्पतिकायिकोंके ही अन्तर्गत होनेसे इस ७५ वे सूत्रको निरर्थक बताया है। आचार्य वीरसेनने शंकाकारको शंकाका समाधान करते हुए लिखा है कि वनस्पतिकायिकजीवोंके अल्पबहुत्वका कथन करने के पश्चात् उसके आगे निगोदजीवोंको विशेष अधिक कहनेवाला वह सूत्र यदि न माना जाय, तो सिद्धान्त-विरोध आयगा। केवली और श्रुतकेवलीके न रहनेके कारण उपलब्ध सूत्रोंमें कौन सूत्र आवश्यक है और कौन आवश्यक नहीं, इसका निर्णय सम्भव नहीं है। अतएव सूत्रकी आशातनाके भयसे दोनों ही सूत्रोंकी व्याख्या करना आवश्यक है। हमने तो गौतमस्वामी द्वारा प्रतिपादित अभिप्रायका कथन किया है।

इसी प्रकार भागाभागानुगम अनुयोगद्वारमें भी यही समस्या उपस्थित हुई है। वहाँ सूक्ष्म वनस्पतिकायिकजीवोंके साथ-साथ सूक्ष्म निगोदियाजीवोंका निर्देश भी अलगसे किया गया है। अतएव निम्नलिखित तीनों सूत्रोंका समन्वय नहीं हो पाता है-

सुहमवणफदिकाइ्या सुहुमणीगोदजीवा सव्वजीगाणां केवडियो भागो? सुहमवणप्फदिकाइय-मुहमणिगोदजीवपज्जत्ता सव्वजोवाणां केवडियो भागो?

सुहमवणप्फदिकाइय-सुहुर्माणगोदजीव अपज्जत्ता सव्वजीवाणां केवडियो भागों?

इसका समाधान करते हुए वीरसेनस्वामीने लिखा है- "णिगोदा सव्वे वणप्फदिकाइया चेव, ण अण्णे; एदेण अहिप्पारण काणि वि भागाभागसुत्ताणि ठीदाणि । कुदो? सहमवणादिकाइयभागाभामस्स तिसु वि सुतेसु णिगोदजीव णिद्देसाभावादो। तदो तेहि सुत्तहि एदेसि सुत्ताणं विरोहो होदि ति भणिदे जदि एवं तो उवदेसं लद्ध ण इदं सुत्तं इदं चासुत्तमिदि आगमणिउगा भगंतु, ण च अम्हे एस्थ वोतुं समस्था, अलद्धोबदेसत्तादो।" यहाँ ३४वे सूत्रकी व्याख्यामें शंका उठायी गयी है कि भागाभागसे सम्बद्ध कुछ सूत्र ऐसे हैं, जिनके अभिप्रायसे सब निगोदजीच वनस्पतिकायिक ही सिद्ध होते हैं, उनसे वे भिन्न सिद्ध नहीं होते, क्योंकि उक्त तीनों सूत्रोंमें केवल सूक्ष्मवनस्पतिकायिक जीवोंका ही निर्देश किया गया है, निगोदजीवोंका निर्देश वहां अलगसे नहीं आया है। ऐसी अवस्थामें उन सूत्रोंसे इन सूत्रोंका विरोध होना अनिवार्य है? इस शंकाके उत्तरमें आचार्य वीरसेनने बताया है कि यदि ऐसा है, तो यह सूत्र है और यह सूत्र नहीं है, इसका कथन उपदेश पाकर वे करें, जो आगममे निपुण हैं। हम इस प्रसंगमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसके सम्बन्ध हमें उपदेश प्राप्त नहीं है।

इसी प्रकार वर्गणाखण्डके अन्तर्गत प्रकृतिअनुयोगद्वारके १२०वे, सूत्रमें मनुष्यतिप्रयोग्रानुपुर्वीके भेदोंकी संख्या निर्दिष्ट की गयी है। इस सूत्रके व्याख्यानमें कुछ आचार्योका अभिप्राय तो यह है कि उर्ध्वकपाटछेदनसे निष्पन्न ४५ लाख योजन बाहुल्यरूप तिर्यंक प्रतरोकी श्रेणीके असंख्यातवे भागमात्र अवगाहनाभेदोंसे गणित करने पर प्राप्त राशि प्रमाण मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीक भेद हैं, और दूसरोंका मत यह है कि ४५ लाख योजनोंके राजुप्रत्तरके अर्द्धच्छेद करने पर पल्योपमके असंख्यातवे भागमात्र जो अर्द्धच्छेद प्राप्त होते हैं, उतने प्रमाण मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीक भेद है।

इसपर धवलाकारने कहा है कि उपदेश प्राप्त कर, कौन व्याख्यान सत्य है और कोन असत्य, इसका निर्णय करना चाहिये। ये दोनों ही उपदेश सूत्र सिद्ध हैं। यतः आगे इन दोनों ही उपदेशोंके आश्रयसे पृथक-पृथक अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की गयी है। यथा- "एत्थ उवदेसं लद्धूण एदं चेव बक्खाणं सच्चमण्णं असच्चमिदि णिच्छओ कायव्वो। एदे च दो वि उवएसा सुत्तसिद्धा। कुदो? उवरि दो वि उपदेसे अस्सिदूण अप्पावहुगपरूवाणादो"। इस प्रकार विरोधी सूत्रों का समन्वयकर आगमनमाणका कथन किया है।

वीरसेनस्वामीके वैदुष्यका परिज्ञान इसी बातसे किया जा सकता है कि उन्होंने अपनी इस टीकामें प्राचीन आगमके उपलब्ध साहित्यका पूर्णतया उपयोग किया है। जिन आचार्योके नामका निर्देश ग्रंथोल्लेखपूर्वक किया गया है, वे निम्न प्रकार हैं-

१. गृद्धपिच्छाचार्यका तत्त्वार्थसूत्र,

२. तस्वार्थभाष्य (तत्त्वार्थवार्त्तिक भाष्य),

३. सन्मतिसूत्र,

४. सत्कर्मप्राभृत,

५. पिण्डिया',

६. तिलोयपणत्ति,

७. व्याख्याप्रज्ञप्ती,

८. पंचास्तिकायप्राभृत,

९. जीवसमास,

१०. पूज्यपाद विरचित्त' सारसंग्रह,

११. प्रभाचन्द्र भट्टारक (गरन्थकार),

१२. समन्तभद्रः स्वामी (ग्रन्थकार),

१३. छेदसूत्र,

१४. सत्कर्मप्रकृतिप्राभृत",

१५. मूलतन्त्र,

१६. योनिप्रभृत और

१७ सिद्धिविनिश्चय।

इनके अतिरिक्त 'षट्खण्डागम' के अन्तर्गत विविध अनुयोगद्वार जैसे सन्तसूत्र (पृ.२, पृ ६५७), हांग सूत्र , (पृ.१ पृ.२१०) वेदनाक्षेत्रविधान (पु. ४, पृ. ९४), चूलिकासूत्र (पु. ६, पृ. १२८) और वर्गणासूत्र (पु. १, पृ. २९०) इत्यादि उसी षट्खण्डागमके छठे खण्डस्वरूप महाबन्ध (पु. ७, पृ. १९५) तथा कसायपाहुड (पु. १. पृ. २१७) व उससे सम्बद्ध चूर्णिसूत्र (पु. ६, पृ. १७७), उच्चारणाचार्य (पु. १०, पृ. १४४), निक्षेपाचार्य (पु० १०, पृ० ४५७), महावाचक आर्यनन्दी (पुर. १६, पृ. ५७७), आर्यमंक्षु क्षमाश्रमण (पु. १६, पृ. ५१८) और नागहस्ती (पु. ५, पृ. ३२७) आदिका उल्लेख तो जहां-तहाँ बहुतायतसे हुआ है। इसमें सन्देह नहीं कि आचार्य वीरसेनने 'कसायपाहुड' और उससे सम्बद्ध चूर्णिसूत्रोंका अध्ययन भी सूक्ष्मरूपसे किया है। धवलाटीकामें अनेक स्थलोपर चूर्णिसूत्र और कसायपाहुडके उल्लेख आये हैं। निम्नलिखित ग्रंथोके उद्धरण या नाम भी धवलाटीकामें पाये जाते हैं। १. आचाराङ्गनियुक्ति, २. मुलाचार, ३. प्रवचनसार, ४. सन्मतिसूत्र, ५. पंचास्ति कायप्राभत, ६. दशवैकालिक, ७. भगवती-आराधना, ८. अनुयोगद्वार, ९. चारित्र प्राभृत, १०. स्थानांगसूत्र, ११. शाकटायनन्यास, १२. आचाराङ्गसूत्र, १३. लघीयस्त्रय, १४. आप्तमीमांसा, १५. युक्त्यनुशासन, १६. विशेषावश्यकभाष्य, १७. सर्वार्थ सिद्धि, १८. सौन्दरनन्द, १९. घनंजयनाममाला और अनेकार्थनाममाला, २०. भावप्राभृत, २१. बृहतस्वयम्भूस्तोत्र, २२. नन्दिसूत्र, २३. समवायाम, २४. आवश्यकसूत्र, २५. प्रमाणवार्तिक, २६. सांख्यकारिका और २७ कर्मप्रकृति।

धवलाटीकामें जिन गाथाओंको उद्धत किया गया है उनमेंसे अधिकांश गाथाएँ गोम्मटसारमें उपलब्ध होती हैं। कुछ गाथाएँ 'त्रिलोकसार', 'जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति' और 'वसुनन्दिनावकाचार’ में भी पायी जाती हैं। ये सब ग्रन्थ धवलाटीकाके पश्चात् रचे गये है। अतः यह अनुमान होता है कि इन प्राचीन गाथाओंका स्रोत एक ही रहा है। उस एक ही स्रोतसे वीरसेनाचार्यने गाथाएँ ग्रहण की है और उसी स्रोतसे अन्य ग्रन्थरचयिताओंने भी। अतएव वीरसेनाचार्यका वैदुष्य बहुज्ञके रूपमें स्पष्टतया अवगत होता है।

आचार्य वीरसेन ज्योतिष, गणित, निमित्त आदि विषयों के भी ज्ञाता थे। ज्योतिषको अनेक महत्त्वपूर्ण चर्चाएँ इनकी टीका में आयी हैं। ५ वीं शताब्दीसे लेकर ८ वीं शताब्दी तक ज्योतिषविषयक इतिहास लिखने के लिए इनको यह रचना बड़ी ही उपयोगी है।

ज्योतिषसम्बन्धी चर्चाओंमें नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा संज्ञाओंके नाम आये हैं। रात्रि-मुहूतं और दिन-मुहूर्तों की भी चर्चा की गयी है। वर्ष, अयन और ऋतु सम्बन्धी विचार भी महत्वपूर्ण हैं। निमित्तोंमें व्यंजन और छिन्न निमित्तोंकी चर्चाएँ आयी हैं।

गणितकी दृष्टिसे भी यह ग्रन्थ अपूर्व है। यहाँ हम गणितके कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

इसमें प्रधानरूपसे एकवर्णसमीकरण, अनेकवर्णसमीकरण, करणी, कल्पितराशियां, समानान्तर, गुणोत्तर, व्युत्क्रम, समानान्तर श्रेणियाँ, क्रम, संचय, घातांकों और लघुगणकोंका सिद्धान्त आदि बीजसम्बन्धी प्रक्रियाएँ मिलती हैं। धवलामें अ ३/२ को अके घनका प्रथम वर्गमूल कहा है। अ को अके घनका घन बताया है। अ२ को अके वर्गका धन बतलाया है। अके उत्तरोत्तर वर्ग और घनमूल निम्नप्रकार है:

अ का प्रथम वर्ग अर्थात् (अ२) = अ२

“ द्वितीय वर्ग “ , (अ२)२ = अ४ = अ२ २

“ तृतीय वर्ग “ , (अ२)३ = अ६ = अ२ ३

“ चतुर्थ वर्ग “ (अ२)४ = अ८ = अ२ ४

इसी प्रकार क वर्ग “ “ (अ२)क = अ२ क

इन्हीं सिद्धान्तोंपरसे घाता-सिद्धान्त निम्न प्रकार बनाया है-

१. क/अ + व/अ = क/अ + ब

२. म/अ + अन= म/अ - न

३. (म/अ) न = म/अ न,

इन घातांक-सिद्धान्तोंके उदाहरण धवलाके फुटकर गणित में मिलते हैं।

श्वेणोव्यवहार, अर्द्धच्छेद, व्यास, त्रिज्या, चतुरस्त्र, त्रिकोण एवं अनेक प्रकारके बहुभुज क्षेत्रोंके क्षेत्रफलानयनकी विधि विस्तारपूर्वक वर्णित है! गणितानुयोगकी दृष्टिसे वीरसेनाचार्य का ज्ञान असाधारण था। उन्होंने वर्गांक, घातांक, वर्गवर्गांक, घनांक, ऋण एवं घन करणियोंके गणित विस्तारपूर्वक वर्णित किये हैं। कोण, रेखा, समकोण, अधिकोण, न्यूनकोण, समतल, घनपरिमाण, व्यवच्छेदक, सूचीछेद, वक्ररेखा आदिकी गतिविधियाँ भी वर्णित हैं।

धवला बौर जयधवला टीकाओंकी शैली में निम्नलिखित पाँच गुण समाहित है-

१. प्रसादगुण

२. समाहारशक्ति

३. तर्क या न्यायशैली

४. पाठकशैली

५. सर्जकशैली

१. प्रसादगुण

विषय-विवेचनमें आचार्यने पद और वाक्योंका अर्थ तो स्पष्ट किया ही है, पर साथ ही तत्सम्बन्धी विषयकी उपस्थित कर सूत्रोंका इतना स्पष्टीकरण किया है, जिससे सूत्रके समान्य अर्थके साथ उसके विशेष हृद्यको भी अवगत करनेमें बुद्धिको व्यायाम नहीं करना पड़ता है। शंका-समाधानद्वारा विषय निरूपणमें सरलता, स्वच्छता और आड़म्बरहीनता परिलक्षित होती है। इस टीकाका धवलानाम भी विषय-प्रतिपादनकी स्वच्छताका द्योतक है। यथा-

“एत्ता' एतस्मादित्यर्थः। कस्मात्, प्रमाणात्। कुत एतदवगम्यते? प्रमाणस्य जीवस्थानस्याप्रमाणादवतारविरोधात्। नाजलात्मकहिमवतो निपतञ्जलात्मकगजया व्यभिचारः, अवविनोऽवयस्यात्र वियोगापापस्य विवक्षितत्वात्। नावय विनोऽवयवो भिन्नो, विरोधात्। तदपि प्रमाणं द्विविधं द्रव्यभानप्रमाणभेदात्। द्रव्यप्रमाणात् संख्येयासंख्येवानन्तात्मकद्रव्यजीवस्थानस्यावतारः। भावप्रमाणं पञ्चविधम् - आभीणिबोहियभावपमाणं सुदभावपमाणं मणपज्जवभावपमाणं ओहिभावपमाणं केवलभावपमाणं चेदि।

२. समाहारशक्ति

शंका-समाधान द्वारा विषयका समन्वय और संक्षेपण करते हुए विविध भंयोंका संयोजन करना समाहारशक्तिके अन्तर्गत है।- टीकामें इस गुणके कारण अपने विषयकी पुष्टिके लिए पूर्वाचार्यों द्वारा प्ररूपित गाथाओं और वाक्योंका 'उकञ्च' कहकर ऐसा उपन्यास किया है, जिससे उद्धतांश विषयमें दूध-पानीकी तरह मिश्रित हो गये हैं। आचार्यकी यह समाहाशक्तिका ही परिणाम है, जिससे विस्तृत विवृतिमें विभिन्न विषयोंका समावेश गंगामें समाविष्ट होनेवाली विभिन्न नदियोंके समान एक ही स्थान पर हुआ है और सभी विषय अन्तिम निष्कर्ष के रूपमें एक ही तथ्यको सम्मिलित रूप में अभिव्यनज्जना करते हैं। यथा- "तद्व्यतिरिक्तं द्विविध कर्मनोकर्ममङ्गलभेदात्। तत्र कर्ममङ्गलं दर्शन विशुद्धयादि-षोदशधा-प्रविभक तीर्थंकर-नामकर्म-कारणेर्जीव-प्रदेश -निबद्ध-तीर्थंकर-नामकर्म माङ्गल्य-निबन्धनस्वान्मङ्गलम्। यत्तमोकर्ममङ्गलं तद् द्विविधम्, लोकिक लोकोत्तरमिति। तत्र लौकिक विविधम्, सचित्तचित्तं मिश्रमिति। तत्राचित्तमङ्गलम्-

सिद्धत्थ-पुण्ण कुंभो वंदणमाला य मंगलं छत्तं।

सेदो वण्णो आदंसणो य कण्णा य जच्चस्सो।।

सचित्तमङ्गलम्। मिश्रमङ्गलं सालङ्कारकन्यादिः।"

न्यायकी शैलीमें स्वयं नानाप्रकारके विकल्प उठाकर तटस्थभावसे विषयकी प्रस्तुत करना और विषयके उपस्थापनमें तर्कका आश्रय लेकर निष्कर्ष निकालना आचार्य वीरसेनको अभीष्ट है। लोकिक और सैद्धान्तिक दोनों ही प्रकारके विषयों के प्ररूपणमें उक्त प्रक्रियाको अपनाया गया है। यथा- "स्यादअस्तु वग्रहो निर्णयरूपो वा स्यादनिर्णयरूपो वा? आद्ये अवायान्तर्भावः। चेन्न, तत: पश्चात्संशयोत्पत्तेरभावप्रसंगान्नर्णयस्य विपर्ययानध्यवसाय विरोधात्। अनिर्णयरूपश्चत्, संशविपर्ययानध्यवसायेष्वन्तर्भावादति? न, अवग्रहस्य द्वैविध्यात्। द्विविधोऽवग्रहो विशदाविशदावग्रहभेदेन। तत्र विशदो निर्णयरूपः अनियमेनेहावाय-घारणाप्रत्ययोत्पत्तिनिबन्धनः। यहाँ अवग्रह निर्णयरूप है या अनिर्णयरूप। प्रथम पक्षमें उसका अवायमें अन्तर्भाव होना चाहिये, पर ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि ऐसा माननेपर उसके संशयकी उत्पत्तिके अभावका प्रसंग आयेगा। तथा निर्णयके विपर्यय और अनध्यवसाय रूप होनेका विरोध भी है। अनिर्णयस्वरूप माननेपर अवग्रह प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होनेपर उसका संशय, विपयर्य और अनध्यवसायमें अन्तर्भाव होगा? उक्त शहा ठीक नहीं है, क्योंकि अवग्रह दो प्रकारका है विशदावग्रह और अविशदावग्रह। इस प्रकार तर्कपूर्वक विषयका प्रस्तुतीकरण किया गया है।

४. पाठकशैली

जिस प्रकार कोई पाठक- शिक्षक अपने छात्रको विषय समझाते समय ज्ञानकी विभिन्न दिशाओंसे तथ्योंका चयन कर उदाहरणों और दष्टान्तों द्वारा विषयबोध कराता है तथा अपने अभिमतकी पुष्टिके लिए प्रामाणिक व्यक्तियों के मतोंको उद्धरणके रूपमें उपस्थित करता है। ठीक इसी प्रकारकी धवलाटीकाकी शैली है। कठीन शब्दों और वाक्यों के निर्वचन एक कुशल प्राध्यापककी शैलीमें निबद्ध किये गये हैं।

५. सर्जकशैली

'धवलाटीका' टीका होनेपर भी, एक स्वतन्त्र ग्रंथ है। आचार्य वीरसेनन् इस टीकाको टीका या भाष्य के रूप में ही ग्रथीत नहीं किया है, बल्कि एक स्वतन्त्र ग्रन्थके रुपमें विषयको उपस्थित किया है। स्वतन्त्रग्रन्थकर्ता और भाष्यप्रणेतामें मूल अन्तर यह होता है कि स्वतन्त्रग्रन्थरचयिता विषयकी अभिव्यन्जना अपने क्रमसे निश्चित शैलीमें प्रस्तुत करता है, साथ ही मौलिक तथ्योंकी स्थापना भी करता चलता है। विषयप्ररूपणके लिए उसके समक्ष किसी भी तरहका अवरोध या अन्य कोई बन्धन नहीं रहता है। भाष्य या विवृत्तिकारके समक्ष मूल-ग्रंथकार द्वारा निरूपित विषयोंकी सीमा एवं उनके प्रतिपादनके मार्गमें विभिन्न प्रकारके अवरोध उपस्थित रहते हैं। अतः टीकाकार में परवशानुवतित्व पाया जाता है। विवृत्ति-लेखक स्वतन्त्र मतकी स्थापनाके लिए भीतरसे बेचैन रहता है, पर उसको सीमा उसे आगे बढ़ने से रोकती है। आचार्य वीरसेनमें परवशानुवर्तित्त्व रहनेपर भी स्वतन्त्र रूपसे कर्म-सिद्धान्त एवं विभिन्न दार्शनिक मान्यताओंके निरूपणको पूर्ण क्षमता है। यही कारण है कि उन्होंने कतिपय तथ्य बहुत मौलिक और नूतमरूपमें अभिव्यक्त किये हैं। अतएव वीरसेनस्वामीकी शैलीमें सर्जनात्मक प्रतिभाका पूर्ण समावेश पाया जाता है।

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि धवलाटीकाका मूल्य किसी भी स्वतन्त्र ग्रंथसे कम नहीं है। इसमें ग्रहीतग्राही ज्ञानको प्रमाण माना गया है। आचार्य वीरसेनकी दृष्टि में प्रमाणताका कारण संशय, विपर्यय और अनध्यवसायका न उत्पन्न होना है। जिस ज्ञान में तीनों अज्ञानोंकी निवृत्ति रहती है, वह ज्ञान प्रमाण होता है। इसी प्रकार अवग्रह, ईहा आदि ज्ञानोंके निर्वचन भी नवीन रूपमें प्रस्तुत किये गये हैं। उपयोगके स्वरूप-विवेचनमें सामान्यपदसे आत्मा का ग्रहण कर दर्शनोपयोगका स्वरूप आभ्यन्तरप्रवृत्ति और ज्ञानोपयोगका स्वरूप बाह्यप्रवृत्ति बतलाया है। संक्षेपमें इस टीकाका मूल्य निम्नलिखित सूत्रों में अभिव्यक्त किया जा सकता है-

१. पूर्वाचार्योंको मान्यताओंका पुष्टीकरण।

२. पारिभाषिक शब्दोंके व्युत्पत्तिमूलक निर्वचनोंका विवेचन।

३. नवीन दार्शनिक मान्यताओंका सयुक्तिक प्रतिपादन।

४. मणि-प्रवालन्यायद्वारा मिश्रित भाषाका प्रयोग कर अपने युग तकको भाषामूलक प्रवृत्तियोंका निरूपण।

५. पाठकशैलीद्वारा विषयोंका विशदीकरण।

६. संख्याओं, सूत्रों एवं मणितविषयक मान्यताओंका विवेचन।

७. भंग और विकल्प जालका विस्तार कर विषयका वितत भिन्नकी प्रक्रिया द्वारा उत्थापन।

८. मूलसूत्रोंमें प्रयुक्त प्रत्येक पदका पर्याप्त विस्तार और सन्द का विशदीकरण।

९. प्रश्नोत्तरों द्वारा विषयका स्फुटीकरण।

१०.शंकाओं और समाधानोंके सन्दर्भमें पाठान्तरोंका संकेतीकरण।

११. पूर्वाचायोंके सन्दर्भीको उद्धत कर ऐतिहासिक तथ्योंका प्रतिपादन।

१२. स्वकथनके पुष्टीकरणके हेतु अन्य आचार्योंके वाक्यों या मान्यताओंका प्रस्तुतीकरण।

१३. विरोधी विषयोंमें गुरु-परम्पराका अनुसरण कर निर्णयका प्रतिपादन।

१४. श्रुतबहुभागकी विस्मृतिके गर्भसे निकालकर स्वतन्त्र एवं सर्जनात्मक शक्तिमें निबद्धीकरण।

१५. सूत्रकारके वंशानुवर्तित्व रहनेपर भी स्वतन्त्ररूपसे कम-सिद्धान्त एवं दार्शनिक सिद्धान्तोंका निरूपण।

वीरसेनाचार्य ने अकेले वह कार्य किया है, जो कार्य महाभारत के रचयिताने किया है। महाभारतका प्रमाण एक लक्ष श्लोक है और यह टीका भी लगभग इतनी ही बड़ी है। अतएव 'यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तद्वचिद' उक्ति यहाँ भी चरितार्थ है।

सारस्वसाचार्योंने धर्म-दर्शन, आचार-शास्त्र, न्याय-शास्त्र, काव्य एवं पुराण प्रभृति विषयक ग्रन्थों की रचना करने के साथ-साथ अनेक महत्त्वपूर्ण मान्य ग्रन्थों को टोकाएं, भाष्य एवं वृत्तियों मो रची हैं। इन आचार्योंने मौलिक ग्रन्य प्रणयनके साथ आगमको वशतिता और नई मौलिकताको जन्म देनेकी भीतरी बेचेनीसे प्रेरित हो ऐसे टीका-ग्रन्थों का सृजन किया है, जिन्हें मौलिकताको श्रेणी में परिगणित किया जाना स्वाभाविक है। जहाँ श्रुतधराचार्योने दृष्टिप्रबाद सम्बन्धी रचनाएं लिखकर कर्मसिद्धान्तको लिपिबद्ध किया है, वहाँ सारस्वता याोंने अपनी अप्रतिम प्रतिभा द्वारा बिभिन्न विषयक वाङ्मयकी रचना की है। अतएव यह मानना अनुचित्त नहीं है कि सारस्वताचार्यों द्वारा रचित वाङ्मयकी पृष्ठभूमि अधिक विस्तृत और विशाल है।

सारस्वताचार्यो में कई प्रमुख विशेषताएं समाविष्ट हैं। यहाँ उनकी समस्त विशेषताओंका निरूपण तो सम्भव नहीं, पर कतिपय प्रमुख विशेषताओंका निर्देश किया जायेगा-

१. आगमक्के मान्य सिद्धान्तोंको प्रतिष्ठाके हेतु तविषयक ग्रन्थोंका प्रणयन।

२. श्रुतधराचार्यों द्वारा संकेतित कर्म-सिद्धान्त, आचार-सिद्धान्त एवं दर्शन विषयक स्वसन्त्र अन्योंका निर्माण।

३ लोकोपयोगी पुराण, काव्य, व्याकरण, ज्योतिष प्रभृति विषयोंसे सम्बद्ध पन्योंका प्रणयन और परम्परासे प्रात सिद्धान्तोंका पल्लवन।

४. युगानुसारी विशिष्ट प्रवृत्तियोंका समावेश करनेके हेतु स्वतन्त्र एवं मौलिक ग्रन्योंका निर्माण ।

५. महनीय और सूत्ररूपमें निबद्ध रचनाओंपर भाष्य एव विवृतियोंका लखन ।

६. संस्कृतकी प्रबन्धकाव्य-परम्पराका अवलम्बन लेकर पौराणिक चरिस और बाख्यानोंका प्रथन एवं जैन पौराणिक विश्वास, ऐतिह्य वंशानुक्रम, सम सामायिक घटनाएं एवं प्राचीन लोककथाओंके साथ ऋतु-परिवर्तन, सृष्टि व्यवस्था, आत्माका आवागमन, स्वर्ग-नरक, प्रमुख तथ्यों एवं सिद्धान्तोका संयोजन।

७. अन्य दार्शनिकों एवं ताकिकोंकी समकक्षता प्रदर्शित करने तथा विभिन्न एकान्तवादोंकी समीक्षाके हेतु स्यावादको प्रतिष्ठा करनेवालो रचनाओंका सृजन।

सारस्वताचार्यों में सर्वप्रमुख स्वामीसमन्तभद्र हैं। इनकी समकक्षता श्रुत घराचार्यों से की जा सकती है। विभिन्न विषयक ग्रन्थ-रचनामें थे अद्वितीय हैं।

Dr. Nemichandra Shastri's (Jyotishacharya) book Tirthankar Mahavir Aur Unki Acharya Parampara- 2

Acharya Shri Veersenacharya

#veersenacharyamaharaj

15000

Acharya Shri Veersenacharya (Prachin)

#veersenacharyamaharaj

veersenacharyamaharaj

You cannot copy content of this page