- Search id: 3764

- Last Updated August 27, 2024

- Share

- prev

- next

Summary

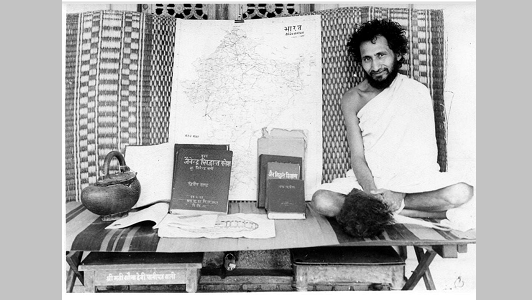

Jinendra Varni Ji, one of the best-known Jain scholars of the 20th century, is known for his pioneering five-volume Jainendra Siddhanta Kosha and Saman Suttam compilation,the first text accepted by all Jain orders in 1800 years.

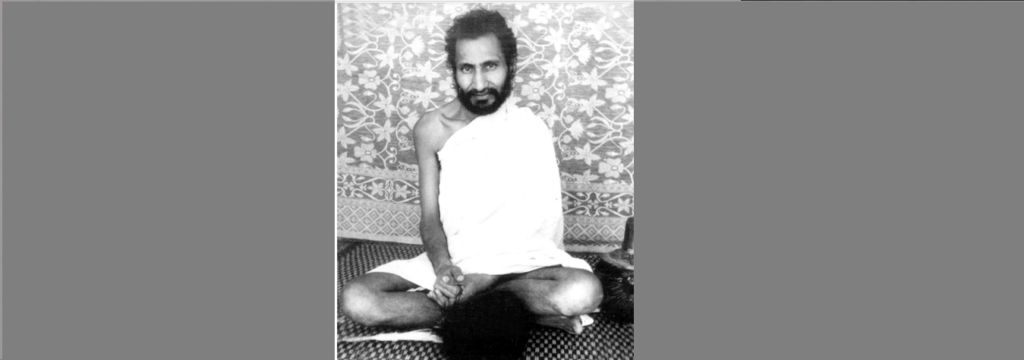

Jinendra Varni was born in Panipat in 1922 to a prominent Agrawal Jain family. He struggled all his life with health problems. In 1938 he lost one lung due to tuberculosis. Still he studied electrical and wireless engineering.

Jinendra Varni left home in 1957 and during his wanderings he joined the well-known Ganesh Varni, who ordained him a kṣullaka or junior monk. However, he was unable to follow the vratas of a kṣullaka due to his health problems and returned to being a Sravaka.

In 1983, approaching death, Jinendra Varni began Sallekhana on 12 April 1983 and was ordained again a kṣullaka by Acharya Vidyasagar. He died in samādhi on 24 May 1983.

The walk of life

Kshullaka Jinendra Varniji, one of the best known Jain scholars of 20th century, is known for his pioneering five volume "Jainendra Siddhanta Kosha" and Saman Suttam compilation, the first text accepted by all Jain orders after 1800 years. Pujya Shri Jinendra Prasad Varni ji was born at Panipat (Haryana), India, in 1922 and left his mortal coil peacefully at Shantinikentan in Isari at the foothills of Sammed Shikar Ji in 1983.

From childhood, he was of very quiet nature, and religious in his attitude to life. In 1938 he lost one lung due to tuberculosis. Still he studied Electrical and Wireless engineering. Varniji got attracted towards Jain science at the age of 22 and started deep study of Jainism with his sound Jain family background. He left home in 1957 (age 35) and during his wanderings he joined well-known Kshullaka Ganesh Varni, who ordained him a chhullaka. Unable to follow the vratas of a kshullaka due to health problems, he returned to being just a brahmachari. Even with a fragile body and only a single functional lung, his contribution to Jain literature is exceptional.

Shri Varni ji stayed in various cities during his life journey – Panipat (Haryana), Saharanpur (U.P.), Muzaffar nagar, Nasirabad, Indore, Rohtak (Haryana), Varanasi (U.P.), Bhopal, Chhindwara (M.P), Sagar (M.P.), Ishri (Shanti Niketan) Sammed Shikhar Ji.

Some of the well-known works published under his name are listed below:

1.Jain Siddhant Kosh

Glossary of Jain terminology in 4 volumes. One can search the Jain philosophy topic (e.g. Nirjara) and find lots of quotes from various scriptures with the definition, index table, context, stanza/gatha reference etc. The compilation is quite comprehensive as it references Agam 651 Agam scriptures & 618 Acharya names.

2.Samansuttam

A compilation of canonical verses from all the Jain sects compiled at the inspiration of Shri Vinoba Bhave. Sometimes known as Jain Gita, it is a common work acceptable to all sects of Jainism.

3.Karma Siddhant

Doctrine of Karma, or the natural law of causality, explained

4.Kund Kund Darshan

A tribute to the works of Acharya Kund Kund, the best known mystic of Jainism.

5.Karma Rahasya

The subtlety of how the Doctrine of Karma works.

6.Naya Darpan

Details on Anekantvaad and Nayas(point of views), which is pre-requisite to understand Jain Scriptures, and its Adhyatam. Online reference: http://nayadarpan.blogspot.com/

7. Shanti Path Darshan Guidance to the path of peace: collection of his discourses given during his Chaumasa Varshaavasa the four month rainy season resort at Muzaffarnagar. It was first published in Hindi during 1960. In response to popular demand, it was translated into Gujarati by Shri Sunanda Bahen Vohora and published by Shrimad Rajchandra Adhyatmik Sadhana Kendra, Koba in 1986.

Shanti Path Darshan is useful not only to a beginner taking first steps in Jainism, but also to a more experienced because of its simplicity of expression as well as clear explanation using good analogies. It first explains what is Dharma, and why it is necessary for one to follow Dharma, through the Jain doctrine of seven tattvas – the elements of absolute reality. The theory in first 10 chapters are explained as practice in rest of the book through the doctrines of 10 Yatidharmas or virtues, 6 Avashyakas or daily essentials for Jain laity, and other religious rules and rites.

Credits

Sanjul Jain created wiki page on 31-03-2021

Categories

References

http://www.jinvaani.org/pujya-jinendra-varni-ji.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Jinendra_Varni

Introduction

- Birth Date1922

- Birth PlacePanipat,Haryana

- Father's NameLate Shri Jai Bhagwan Ji Jain

- OccupationIndian Traders(Business)

- Death24-May-1983

Author

Summary

Jinendra Varni Ji, one of the best-known Jain scholars of the 20th century, is known for his pioneering five-volume Jainendra Siddhanta Kosha and Saman Suttam compilation,the first text accepted by all Jain orders in 1800 years.

Jinendra Varni was born in Panipat in 1922 to a prominent Agrawal Jain family. He struggled all his life with health problems. In 1938 he lost one lung due to tuberculosis. Still he studied electrical and wireless engineering.

Jinendra Varni left home in 1957 and during his wanderings he joined the well-known Ganesh Varni, who ordained him a kṣullaka or junior monk. However, he was unable to follow the vratas of a kṣullaka due to his health problems and returned to being a Sravaka.

In 1983, approaching death, Jinendra Varni began Sallekhana on 12 April 1983 and was ordained again a kṣullaka by Acharya Vidyasagar. He died in samādhi on 24 May 1983.

Parichay

पूज्य जिनेन्द्र वर्णी जी

’जैनेन्द्र सिद्धांत कोष’ तथा ’समणसुत्तं’ जैसी अमर कृतियों के रचयिता श्रद्धेय श्री जिनेन्द्रजी वर्णी से कौन परिचित नहीं है। अत्यन्त क्षीण-काय में स्थित उनकी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी तथा दृढ़ संकल्पी आत्मा स्व-पर-हितार्थ अध्यात्म मार्ग पर बराबर आगे बढ़ती रही है और बढ़ती रहेगी, जब तक कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेती।

आपका जन्म ज्येष्ठ कृ. २ सं. १९७८ में पानीपत (पंजाब) में हुआ। आप जैन, वैदिक, बौद्ध तथा अन्य जैनेतर वाङमय के सुप्रसिद्ध विद्वान् पानीपत निवासी स्वर्गीय श्री जयभगवान जी जैन एडवोकेट के ज्येष्ठ सुपुत्र हैं। पैतृक-धन के रूप में यही सम्पत्ति आपको अपने पिता से प्राप्त हुई। अध्यात्म क्षेत्र में आपका प्रवेश बिना किसी बाह्य प्रेरणा के स्वभाविक रूप से हो गया। ’होनहार बिरवान के होत चीकने पात’, बाल्यकाल में ही शान्ति प्राप्ति की एक टीस हृदय में लिये कुछ विरक्त से रहा करते थे, फलतः वैवाहिक बन्धनों से मुक्त रहे। इलैक्ट्रिक तथा रेडियो विज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने पर आपने व्यापारिक क्षेत्र में प्रवेश किया और पानीपत में ही इण्डियन ट्रेडर्ज नामक एक छोटी सी फर्म की स्थापना की, जो आपकी प्रतिभा के फलस्वरूप दो तीन वर्षों में ही वृद्धी को प्राप्त होकर कलकत्ता एम.ई. एस. की एक बड़ी ठेकेदारी संस्था के रूप में परिवर्तित हो गई। इतना होने पर भी आपके चित्त में धन तथा व्यापार के प्रति कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ। आप सब कुछ करते थे, परन्तु बिल्कुल निष्काम भाव से केवल अपने छोटे भाईयों के लिये। ’मेरे छोटे भाई जल्दी से जल्दी अपने पाँव पर खड़े हो जायें’ बस एक यह भावना थी और उसे अपना कर्त्तव्य समझ कर आप सब कुछ कर रहे थे। फर्म में हिस्सा देने के लिये भाईयों ने बहुत आग्रह किया, परन्तु इतना मात्र उत्तर देकर आप पानीपत लौट आये कि "प्रभु-कृपा से मेरा कर्त्तव्य पूरा हुआ, इस कर्त्तव्य की पूर्ति द्वारा मेरा पितृ-यज्ञ पूरा हुआ, इससे बड़ी बात मेरे लिये और क्या हो सकती है, इसी में मुझे सन्तोष है"।

इस व्यापार को छोड़्कर अब आप शान्ति की खोज का व्यापार करने लगे। प्रारम्भ में ही इस रहस्य का कुछ-कुछ स्पर्श होने लगा और आठ वर्ष के अल्पकाल में उसे हस्तगत करने में सफल हो गये। सन् १९५० में आपने स्वतन्त्र स्वाध्याय प्रारम्भ किया, सन् १९५४-५५ में उसका मञ्जन करने के लिये सोनगढ़ गए, ज्ञान के साथ-साथ अनुभव तथा वैराग्य की तीव्र बृद्धि होती गई, यहाँ तक कि सन् १९५७ में अणुव्रत धारण करके गृह-त्यागी हो गए। आप घर की बजाय मंदिर में रहने लगे और भोजन-चर्या के विषय में सरलता धारण कर ली, जो बुलाता उसी के यहाँ जाकर खा लेते। धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा तथा अपने भीतर डूबकर प्रत्येक विषय को साक्षात करने का दृढ़-संकल्प इत्यादि कुछ दैवी गुणों के कारण इस मार्ग पर आपकी प्रगति बराबर बढ़ती गई, और भाद्रपद शु. ३ वि. सं. २०१९ सन् १९६१ को आप्ने ईसरी में क्षुल्लक दीक्षा धारण कर ली। शारीरिक स्वास्थ्य अनुकूल न होते हुए भी आपने कभी बाह्याचार की उपेक्षा नहीं की। अन्तरंग-साधना के साथ बाह्य-साधना की इतनी सुन्दर मैत्री बहुत कम स्थानों पर देखने को मिलती है। समय-समय पर किया गया आपका उत्तरोत्तर वृद्धिगत परिग्रह-परिमाण, जिह्वा-इन्द्रिय सम्बन्धी नियन्त्रण तथा पोष माघ की कड़कड़ाती सर्दियों में पतली सी धोती तथा सूती चादर में रहना आपकी आचार-दृढ़ता तथा कष्ट-सहिष्णुता के साक्षी हैं। मौनवृति तथा एकान्त प्रियता आपकी जन्मजात प्रकृतियाँ हैं। विद्यार्थी जीवन में भी आप प्रायः बहुत कम बोलते थे और घर तथा स्कूल के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं जाते थे। यही कारण है कि आपके मित्रों की संख्या दभी एक या दो से अधिक नहीं हो सकी।

शरीर सदा दुर्बल तथा अस्वस्थ रहा, बचपन से ही प्रायः टाइफाइड के आक्रमण होते रहे, पिता से श्वास रोग प्राप्त हुआ, और सन् १९३८ में जब आप केवल १६ वर्ष के थे तब आपको क्षयरोग ने आ दबाया फिर भी न जाने कितनी दृढ़ है आपकी आयु की डोर जो भयंकर से भयंकर झटकों से भी भग्न नहीं हुई, सम्भवतः इसलिये कि यह जर्जर शरीर आपको आत्म-कल्याण के लिये मिला है, किसी लौकिक प्रयोजन से नहीं।

यद्यपि बचपन में धर्म कर्म का कोई विशेष परिज्ञान आपको नहीं था, प्रमादवश मन्दिर भी नहीं जाते थे और न कभी शास्त्रादि पढ़ते या सुनते थे तदपि जन्म से ही आप्का धर्मिक संस्कार इतना सुदृढ़ था कि क्षयरोग से ग्रस्त हो जाने पर जब डाक्टरों ने आपसे मांस तथा अण्डे का प्रयोग करने के लिये आग्रह किया तो आप ने स्पष्ट जवाब दे दिया। कांड लिवर आयल तथा लिवर ऎक्सट्रेक्ट का इञ्जेक्शन भी लेना स्वीकार नहीं दिया, यहाँ तक कि इस भय से कि ’कदाचित दवाई में कुछ फ़्म्लाकर न पिला दे’ अस्पताल की बनी औषधि का भी त्याग कर दिया।

इस मार्ग की रुचि आपको कैसे जागृत हुई, यह एक विचित्र घटना है। सन् १९४९ का पर्युषण पर्व था, मूसलाधार पानी पड़ रहा था, घर के सभी व्यक्ति मन्दिर चले गये थे और आप घर पर अकेले थे। न जाने क्यों सहसा आप्का हृदय रो उठा, बहुत देर तक पड़े रोते रहे, जब चित्त घबड़ा गया तो उठकर मन्दिर चले गए। वर्षा में सब कपड़े भींग गये, पाँव गन्दे हो गए, तदपि ऎसे के ऎसे जाकर शास्त्र-सभा में बैठ गए। आपके पूज्य पिता श्री जयभगवानजी प्रवचन कर रहे थे, किसी प्रसंग में उन्के मुख से ’ब्रह्मास्मि’ शब्द निकला और यह शब्द ही आपके लिये गुरु-मन्त्र बन गया। अगले दिन से ही शास्त्र-स्वाध्याय प्रारम्भ कर दिया और धीरे-धीरे उसमें आपका चित्त इतना रम गया कि बिना किसी संकल्प के सहज रूप से ’जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष’ जैसी अपूर्व कृतिका उदभ्व हो गया।

इस महान कृति का परिचय तो आगे दिया जायेगा, यहाँ इतना बता देना इष्ट है कि इसका उदभ्व एक चमत्कारिक घटना है, अन्यथा कोई भी एक व्यक्ति अकेला ऎसा महान कार्य कर सके यह संभव प्रतीत नहीं होता। आपने स्वयं भी कभी कोश बनाने का संकल्प किया हो, ऎसा नहीं है। स्वाध्याय करते हुए सहज रूप से नोट किया करते थे। धीरे-धीरे उनका संग्रह इतना बढ़ गया कि वह जंगल प्रतीत होने लगा। इस संग्रह को अधिक विशद तथा उपयोगी बनाने के लिये दौबारा पुनः सकल वाङ्गमय का अध्ययन किया और इसी प्रकार तृतीय बार पुनः किया। जो-जो पढ़्ते गए उसे अनुभव की कसौटी पर कस कसकर समझते भी गए। फलतः ज्ञान विशद होता गया और नोटों का संग्रह अत्यन्त विशाल हो गया। लगभग एक मन कागज एकत्रित हो गए। उपयोगी बनाने के लिये ’इन्हें ठीक से संजो दिया जाय’, ऎसी बुद्धी उत्पन्न हुई और केवल ५-६ वर्ष में कोश का प्रारूप तैयार हो गया, जिसे प्रकाशनार्थ पुनः ठीक से लिखने में दो वर्ष और लगे।

आपका हृदय अन्तर्शान्ति व प्रेम से ओरप्रोत साम्यता तथा माधुर्य का आवास है, बौद्धिक जगत की अपेक्षा हार्दिक जगत को अधिक सत्य समझते हैं और मुख से कहने तथा कानों से सुनने की अपेक्षा अपने जीवन में उतारना तथा दूसजों की आंखों में पढ़ना आपको अधिक महत्वपूर्ण लगता है। अपनी तथा दूसरों की बातों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसना आपका स्वभाव है, इसलिये किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिक रूढ़ी आपको स्पर्श नहीं कर सकी। निज की स्वतन्त्र अनुभूतियों पर आधारित होने के कारण आपकी साधना समाज में प्रसिद्ध अन्य साधकों की अपेक्षा कुछ विलक्षण है। बह्याचार को आप साधना का अत्यावश्यक अंग समझते हैं, और इसलिये बड़े से बड़े त्याग व तप करते हैं, परन्तु इन सब में आपकी दृष्टि अन्तर्मल शोधन अर्थात् इन्द्रिय-वासनाओं के तथा कषायों के निग्रह पर रहती है, लोक-दिखावे पर नहीं। इसलिये जो कुछ करते हैं गुप्त रीति से करते हैं और वह सब सुयुक्ति युक्त होता है अन्धा नहीं। यदि कोई बाह्य क्रिया आपको अपने भीतर में विकल्पों की और बाहर में विविध कृत्रिमताओं तथा जटिलताओं की हेतु होती प्रतीत होती है तो तुरन्त उसके पक्ष को त्यागकर उसमें सुधार कर लेते हैं। ’सत्य करना, सत्य देखना, सत्य विचारना और सत्य के लिये सब कुछ सह लेना’ है आपका जीवनादर्श, यही कारण है कि आप सदा सामाजिक संसर्गों से दूर किसी शान्त तथा एकान्त स्थान में मौन-युक्त रहना अधिक पसंद करते हैं। स्वयं अपने भीतर विचारना, करना और परीक्षा करके उसमें यथावकाश परिवर्तन करते रहना आपके हृदय-प्रकर्ष का सूत्र है।

मेरे पूज्य पिता पं. रूप चन्दजी गार्गीय से आपको कभी कोई मौखिक उपदेश प्राप्त हुआ हो, ऎसा मैं नहीं जानता तदपि न जाने क्यों आपके मन पर उनका इतना प्रबल प्रभाव है कि आप उनको अपना अध्यात्म-गुरु तथा परमोपकारी आश्रय स्वीकार करते हैं। पूछ्ने पर आपने केवल इतना ही बताया कि "जो उपदेश मुझे उनकी आंखों से मिलता है, वह किसी भी शास्त्र से नहीं मिलता। उनके जीवन में मुझे ’गृहवासी भी त्यागी’ का आदर्श दिखाई देता है।" इसी प्रकार पूज्य क्षु. श्री गणेश्प्रसादजी बर्णी से भी आपको कभी कोई मौखिक उपदेश प्राप्त नहीं हुआ और न ही कभी उनका प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तथापि उनकी आंखों में आपने वह कुछ पढ़ा जो सम्भवतः बड़े-बड़े ज्ञानियों के प्रवचनों में भी आप पढ़ न सके।

पूज्य वर्णी जी के हृदयस्पर्शी अनुभवों से लाभान्वित होने के लिये सन् १९५८ में आपने कुछ समय ईसरी आश्रम में बिताया परन्तु स्वास्थ्य ने वहाँ आपको अधिक काल रहने दी आज्ञा नहीं दी। वहाँ से वापस लौटने पर मुजफ्फरनगर की जैन समाज ने आपका सप्रेम आह्वाहन किया। सन् १९५९ में वहाँ तीन महीने तक आपके अनुभवपूर्ण धारावाही प्रवचन चलते रहे, जिन्होंने आगे चलकर ’शान्तिपथ-प्रदर्शन’ नामक एक संगोपांग ग्रंथ का रूप धारण कर लिया। समाज में आपकी मांग बढ़ जानी स्वभाविक थी। फलतः अजमेर, टूण्ड्ला, इन्दौर, सहारनपुर, नसीराबाद एवं अन्य कई स्थानों पर और भी जाना पड़ा। इन्दौर में दिये गए प्रवचनों का संग्रह पीछे ’नया दर्पण’ नामक स्याद्वाद न्याय विषयक ग्रन्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ और सहारनपुर में दिए गए कुछ प्रवचन शान्तिपथ-प्रदर्शन के द्वितीय सम्मिलित कर दिए गए।

यद्यपि समाज में आपकी प्रतिष्ठा बराबर बढ़ रही थी, परन्तु आपका सत्यान्वेषी चित्त भीतर ही भीतर किसी दूसरी दिशा की ओर जा रहा था। उसे यह जानते देर नहीं लगी कि जिस दिशा में वह चला जा रहा है वह सत्य नहीं असत्य है, इस जन रञ्जना के व्यापार ने उसे पथ-भ्रष्ट कर दिया है, और यदि शीघ्र न सम्भला तो उसकी भी वही गति हो जानी निश्चित है जो कि अन्य साधकों की आज प्रायः हो रही है। अतः आपने इस सकल प्रपञ्च को छोड़कर एकान्तवास तथा मौन-वृत्ति धारण कर ली, प्रवचन देना तथा इस उद्देश्य से स्थान-स्थान भ्रमण करना छोड़ दिया और रोहतक जाकर नगर से बाहर श्री नन्दलालजी ध बगीची में अकेले रहने लगे। त्यागी जनों में इस प्रकार दी वृत्ति आजकल सर्वथा अप्रसिद्ध है इसलिये समाज में आपके प्रति सन्देहात्मक दृष्टि उठना स्वाभाविक था। यह सन्देह धीरे-धीरे क्षोभ का रूप धारण करने लगा, परन्तु आपके सत्यान्वेशी दृढ़ संकल्प को डिगा सके इतनी सामर्थ्य उसमें नहीं थी।

प्रकृति आपकी इस विजय को देख न सकी और १९७० की सर्दियों में श्वास रोग ने अपनी पूरी शक्ति के साथ आपपर आक्रमण कर दिया। दशा शोचनीय हो गई और समाधि मरण धारण करने का विचार करने लगे। परन्तु जाब डाक्टरों तथा वैद्यों ने यह विश्वास दिलाया कि ’यह सर्व विपत्ति वास्तव में पानी की दमी के कारण से है’ और यदि यदि आप शाम को एक बार पानी लेना स्वीकार कर लें तो सहज दूर हो सककी है। रोहतक समाज ने भी आप्से अपना विचार बदल देने का आग्रह किया और सुझाया कि ’देह-त्याग करने से सत्यपथ पर जो प्रगति वर्तमान में चल रही है वह रुक जायेगी और साथ ही जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष के प्रकाशन का जो काम अधूरा पड़ा है वह अधूरा ही रह जायेगा।" आदर्श की रक्षा के समझ पहली बात का तो आपकी दष्टि में कोई विशेष मूल्य नहीं था, परन्तु दूसरी बात ने अवश्य आपको चिन्ता में डाल दिया। अपनी उपास्य सरस्वती माता की सेवा अधूरी छोड़ कर प्रयाण कर जाने की बात आपके हृदय ने स्वीकार नहीं की, और माँ के चरणों में नत हो अपना विचार छोड़ दिया। अब उनके सामने दूसरी समस्या थी; शरीर की रक्षा के अर्थ शाम को पानी लेना क्षुल्लक-वेश में सम्भव नहीं था। यद्यपि जानते थे कि इसका त्याग एक अतिभयंकर सामाजिक अपराध है, परन्तु माँ की सेवा के समक्ष इस अभिशाप के साथ तक्कर लेने के लिये भी आप सीना तान कर खड़े हो गए। कुछ प्रेमीजनों ने मोहवश आपको कुछ दिन छिपकर रहने की सलाह दी, परन्तु यह आध्यात्मिक चोरी आपके सत्यनिष्ठ हृदय ने स्वीकार नहीं की। सत्य की रक्षा के लिये निन्दा की परवाह ना करते हुए आपने उस वेश का त्याग कर दिया और साथ ही सारे पत्रों में इस बात की सूचना प्रकाशित करा दी। इस क्रिया का प्रभाव जो होना था वह वह हुआ। प्रतिष्ठा का स्थान निन्दा ने ले लिया परन्तु आपकी शान्त मुस्कान एक क्षण को भी भंग नहीं हुई।

यह अनहोना कार्य करके आपने समाज में रहना उचित नहीं समझा और कलकत्ता चले गए। यह सुनते ही बनारस समाज के प्रतिष्ठित श्रावक श्री जयकृष्णजी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आपको बनारस ले आये, वहाँ आने पर बनारस की सारी समाज ने आपको प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। वहाँ ठहरकर आपने कोष-प्रकाशन का कार्य अपनी देख रेख में पूरा कराया, और सन् १९७२ में बा. सुरेन्द्रनाथजी के आमन्त्रण पर आप ईसरी चले गए।

उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर देह त्यागवाली बात पुनः हृदय में चुटकियाँ भरने लगी, परन्तु इसी समय पुनः एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य का दायित्व सर पर आ गया। पूज्य विनोबाजी की प्रेरणा हुई कि बौद्धों के ’धम्मपद’ की भांति अथवा हिन्दुओं के ’श्रीमद्भगवद्गीता’ की भांति कोई विश्वमान्य जैन-ग्रन्थ तैयार किया जाय परन्तु शर्त यह कि चारों जैन सम्प्रदायों के प्रसिद्ध आचार्य विद्वान तथा श्रेष्ठीजन संगीति के रूप में दिसी एक स्थान पर एकत्रित होकर सर्व-सम्मति से इसे प्रमाण स्वीकार करें। काम कठिन ही नहीं असम्भव जैसा था क्योंकि परस्पर विरोधी सम्प्रदायों के प्रतिष्ठित गुरुओं का स्थान पर एकत्रित होना कल्पनातीत था, और सबका निर्विरोध रूप से किसी एक व्यक्ति की कृति को स्वीकार कर लेना उससे भी अधिक असम्भव था। परन्तु एक तो भगवान वीर की २५००वीं निर्वाण जयन्ती का पावनयोग और दूसरे वर्णीजी की प्रेम समता तथा नम्रता पूर्ण अनाग्रही वृत्ति, इन दोनों बातों ने असम्भव को सम्भव बना दिया। ३० नवम्बर सन् १९७४ को देहली में संगीति हुई। सभी प्रधानाचार्यों के अतिरिक्त दूर दूर से आकर लगभग २५०-३०० विद्वान तथा श्रेष्ठीजन एकत्रित हुए। थोड़ा विचार विनिमय के पश्चात सबने प्रेम पूर्वक वर्णीजी के द्वारा संकलित तथा सम्पादित ’समण सुत्त’ नामक ग्रन्थ को मान्यता प्रदान कर दी, जो सन् १९७५ में प्रकाशित होकर जनता के हाथ में आया। प्रथम संस्करण तुरंत समाप्त हो गया और इसी वर्ष पुनः ग्रन्थ का द्वितीय संस्करण निकलवाना पड़ा। कई भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। यह कार्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि पूज्य गणेशप्रसादजी वर्णी की जन्म शताब्दी आ गई। समाज का आग्रह हुआ कि इस अवसर पर पूज्य श्री की स्मृति में कोई एक आदर्श ग्रन्थ प्रकाश में आना चाहिये। ६-७ महीने के अल्प समय में ग्रन्थ तैयार हो गया। सन् १९५७ में ’वर्णी दर्शन’ नाम से प्रकाशित ५०० पृष्ठ वाले इस ग्रन्थ में पूज्य गणेश प्रसादजी वर्णी की पूरी जीवनी और उनके सकल उपदेशों का सार निबद्ध है। विशेषता यह कि पूरे ग्रन्थ में कहीं एक भी शब्द आपने अपना नहीं जोड़ा है। सारा ग्रन्थ वर्णीजी के अपने शब्दों में संकलित किया गया है। अभी ठीक प्रकार से सांस भी लेने नहीं पाये थे कि ’शान्तिपथ प्रदर्शन’ की बढ़्ती मांग को देखकर बा. सुरेन्द्रनाथजी ने इस ग्रन्थ का नये सिरे से संस्कार करके तीसरी बार छ्पवा देने के लिये आपसे आग्रह किया। स्वास्थ का ध्यान न करते हुए निर्विश्रामा परिश्रम द्वारा १९७६ में यह कार्य भी पूरा हो गया।

अभी यह काम अच्छी तरह पूरा भी नहीं हो पाया था कि पुनः रोग ने आपके शरीर पर आक्रमण कर दिया। आपको लगा कि सरस्वती माता ही इस बहाने मुझे रोहतक वाले संकल्प की याद दिला रही है। इसलिये अवसर को सर्वथा अनुकूल समझते हुए किसी से कुछ कहे बिना मौन धारण करके अनशन प्रारम्भ कर दिया। समाज में खलबली पड़ जाना स्वाभाविक था। पं. कैलाशजी, पं. दरबारीलालजी कोठिया, कटनी वाले पं. जगन्मोहनलालजी आदि विद्वनों को साथ लेकर बा. सुरेन्द्रनाथजी ने अपनी आशंका प्रगट करते हुए आपको समझाने का प्रयत्न किया, सकल समाज ने भी अपना हार्दिक दुःख व्यक्त करते हुए आप पर लौट जाने के लिये दबाव दिया, परन्तु इतने पर भी जब आपने अपना मौन भंग नहीं किया तो इधर उधर आदमी दौड़ाये गए। कोल्हापुर से पूज्य मुनिवर श्री समन्तभद्रजी का और पवनार से पूज्य बिनोबाजी का लिखित आदेश प्राप्त करके आपके समक्ष रख दिया गया। इस प्रकार बाध्य होकर आपको पुनः नत होना पड़ा। आपका यह अनशन ४० दिन तक चला परन्तु शरीर बिगड़ने के बजाय बराबर सुधरता गया, यह एक आश्चर्य की बात है।

ईसरी में रहकर विविक्त-देश-सेवित्व, मौन तथा ज्ञान ध्यान की जो आभ्यन्तर साधना आपने की उसके कारण आपका वैराग्य इतना बढ़ गया कि वर्णी शताब्दी के अवसर पर समाज का अत्यधिक आग्रह होने पर भी आपने स्तेज पर आना स्वीकार नहीं किया। इसके अतिरिक्त अपनी जन-मान्य कृतियों पर अपना नाम तक देने दी आज्ञा आपने प्रकाशकों को नहीं दी। ’समण सुत्तं’ तथा वर्णी-दर्शन’ जैसे महत्वपूर्ण तथा अनुपम ग्रन्थों पर आपका नाम कहीं दृष्टिगत नहीं होता। जैनेन्द्र-सिद्धान्त कोष में आपका चित्र टंकित करने करने के लिये भारतीय ज्ञानपीठ ने जब आपसे अपना फोटो भेजने की प्रार्थना की तो फोटो भेजने के बजाय आपने उनको ऎसा करने से रोक दिया। इससे पहले भी इसी प्रकार की एक घटना हो चुकी थी। सन् १९७२ में बनारस वाले श्री जयकृष्णजी ने आपको अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने की बात जब आपसे कही तो आपने उनको मना कर दिया। आपकी इस निःस्पृहता से प्रभावित होकर भारतीय ज्ञानपीठ की समिति ने आपको अभिनन्दन-पत्र भेंट करने का निश्चय किया, परन्तु यह कार्य कैसे किया जाय यह एक समस्या थी। इस प्रयोजन के अर्थ जब आपके पास ईसरी आमन्त्रण भेजा गया तो आपने यह उत्तर देकर बात को टाल दिया कि वाङ्गमय की सेवा के अर्थ वे आधी रात सिर के बल आने को तैयार हैं परन्तु इस प्रयोजन के अर्थ आने के लिये क्षमा चाहते हैं। ’समण्सुत्तं’ विषयक संगीति में सम्मिलित होने के लिये जब आपको देहली आना पड़ा तब इस अवसर से लाभ उठाकर समिति के मंत्री श्री लक्ष्मीचन्दजी ने बिना आपको बताये सकल आयोजन कर लिया और समाज में निमन्त्रण पत्र भी वितरण करा दिये। सब कुछ कर लेने के उपरान्त वे आपके पास पहुँचे और कहा कि अब हमारा मान आपके हाथ है। इस प्रकार यह आयोजन स्वीकार कर लेने के लिये आपको बाध्य होना पड़ा। पूज्य उपाध्याय श्री विद्यानन्दजी और पूज्य मुनि नथमलजी के साथ विद्वानों तथा श्रावकों की विशाल सभा में दानवीर श्री साहू शान्तिप्रसादजी ने बड़े प्रेम तथा सम्मान के साथ आपको अभिनन्दन पत्र भेंट किया।

सम्प्रदायवाद तथा रूढ़िवाद से आप सदा दूर रहे हैं। अपनी सर्व कृतियों में आपने परमार्थ पथ के इन दोनों महाशत्रों की कड़ी भर्त्सना की है। आपका कहना है कि तत्त्वलोक के वासी को ब्राह्मण शुद्र अथवा जैन अजैन का भेद कैसे दिखाई दे सकता है। इसी रस में मग्न उनके मुख से अनेकों बार दो शब्द सुनने को मिले हैं कि "मैं न श्वेताम्बर हूं न दिगम्बर , न जैन न अजैन और न हिन्दु न मुसलमान अथवा मैं सब कुछ हूँ"। लोकेषणा पूर्ण जनरञ्जना के सामाजिक क्षेत्र से हटकर आप पिछ्ले कई वर्षों से ज्ञान ध्यान की आभ्यान्तर साधना में रत हैं। न आपको दिखावे से कोई प्रयोजन है, और न रूढ़ियों का स्पर्श, केवल समता पूर्ण विशाल प्रेम ही आपके जीवन का आदर्श है। बढ़ती हुई मांग ने जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष के प्रथम संस्करण को समाप्त कर द्वितीय संस्करण प्रकाशित करने के लिये बाध्य कर दिया। प्रथम संस्करण में जो कमी रह गई थी उसको दूर करने के लिये आपसे प्रार्थना दी गई। अस्वस्थ रहते हुये भी आपने सहज भाव से उसे स्वीकार कर लिया। चारों खण्डों के शोधन के साथ-साथ पांचवें खण्ड जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष शब्दानुक्रमणिका को लिखकर कोष सम्पूर्ण करने में लगभग एक वर्ष का समय लग गया। संशोधित प्रथम खण्ड शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है।

लगभग तीन वर्ष से विभिन्न स्थानों से समाज के श्रद्धालुगण आपकी अमृतवाणी का पान करने के लिये इतने उत्सुक रहते थे कि अपने स्थान पर ले जाने के बाद छोड़ने का नाम नहीं लेते थे।

न केवल जैन समाज अपितु अजैन समाज भी आपसे अति प्रभावित थी। भोपाल जैन समाज आपके अमृतमयी वचनों से अत्यधिक प्रभावित थी। बनारस तो आपका विशिष्ट साधना स्थल बन गया। भाई जयकृष्णजी की माताजी आपकी धर्म माता के नाम से सुविख्यात हैं।

वाराण्सी में रहते हुये ही अप्रैल सन् अ९८१ में महावीर जयन्ती के शुभ अवसर पर वैशाली प्राकृत शोध संस्थान की ओर से आपका अभिनन्दन किया गया जिसमेम एक ताम्र-पत्र, ढाई हजार रुपये, साहित्य व चादर आदि भेंट स्वरूप अर्पित किये गये। नकद रुपया लेने से आपने अस्वीकार कर दिया जो बाद में समण सुत्तं के प्रकाशन के लिये सर्व सेवासंघ को भेज दिया गया।

आपका स्वास्थ्य ठीक न रहने पर भी आप अपने लक्ष्य पर जिस दृढ़्ता से बढ़ रहे हैं उसका शब्दों में वर्णन नही किया जा सकता। सन् १९८० में आप मुक्तागिरि आचार्य श्री १०८ विद्यासागरजी के दर्शनार्थ गये। वहाँ महाराजश्री की विद्वत्ता व उनकी वीतराग मुद्रा से अत्यधिक प्रभावित होकर उनके चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दिया। स्वास्थ्य साथ न देने के कारण आप वहाँ अधिक समय न ठहर सके और वर्धा सन्त विनोबाजी के पास होते हुये पुनः वाराणसी आ गये।

आप नवम्बर १९८२ में पुनः आचार्यश्री के पास नैनागिरि सिद्धक्षेत्र पर गये और सल्लेखना व्रत लेने का आग्रह किया। विहार के कारण तथा समय अनुकूल न होने के कारण आचार्य श्री ने सागर वर्णी भवन में आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिये तीन महीने ठहरने का आदेश दिया। इसी बीच आचार्य श्री सम्मेदशिखर वन्दना कर ईसरी शान्ति निकेतन उदासीन आश्रम में संघ सहित आ विराजे और आपको ईसरी आने के लिये कहा। फरवरी के अन्त में आप आचार्य श्री के पास ईसरी पहुँचे। स्वास्थ्य लाभ न होने पर तथा साधना में बाधा देखते हुये आपने पुनः आचार्य श्री से सल्लेखना व्रत के लिये आग्रह किया। समय को अनुकूल देखते हुये आचार्य श्री ने १२-४-८३ को आपको सल्लेखना व्रत में निष्ठ कर दिया।

अन्न दूध घी आदि का त्याग करते हुये निरन्तर आप अपनी काय को कृश करते जा रहे हैं। २१ अप्रैल को आचार्य श्री से क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की। शरीर को कृश करते हुये तथा निरन्तर उपवास तथा अल्प मात्रा में लोकी का जल लेते हुये भी आप समता में पूर्ण निष्ठ हैं। आपका मुख मंडल सूर्य के समान देदीप्यमान है तथा आप अधिकाधिक आत्माभिमुख हो रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है कि आप पूर्ण समाधि में निष्ठ होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।

Credits for Hindi Text

परिचय

- जन्म स्थानPanipat,Haryana

- जन्म तिथि1922

- पिता का नामLate Shri Jai Bhagwan Ji Jain

- जीवन निर्वाहIndian Traders(Business)

- मृत्यु24-May-1983